SCORM(スコーム)とは? LMS(学習管理システム)や教材との関係、注意点を解説

最終更新日:

「LMSを導入したいが、手持ちのeラーニング教材はそのまま使えるだろうか?」

「将来的にリプレイスすることになったら、教材も入れ替えることになるのだろうか?」

eラーニングシステムの導入やリプレイスを考える上で、このような懸念は付きものではないでしょうか。

eラーニングの普及と共に、数多くのベンダーあるいは自社オリジナルの多様な教材コンテンツが使われるようになりました。eラーニングのプラットフォームであるLMS(学習管理システム)についても、高度な機能を備えたさまざまな製品が提供されています。

では、こうした多種多様な教材コンテンツはどのシステム上でも使えるのでしょうか。この疑問に関わるのが、SCORM(スコーム)という国際的な標準規格です。

本稿では、SCORMの概要について、eラーニングシステムの基本的な仕組みと共に解説し、メリットや導入事例を確認します。LMSの導入やリプレイスを検討している、複数のベンダーや手持ちの教材など幅広い教材コンテンツを利用したいといった方は、ぜひ参考にしてみてください。

LMSの選定で迷っていませんか?貴社に最適なLMSが分かります ⇒ eBook「企業向けLMS徹底比較 最新版」を無料でダウンロードする

目次

1. SCORM(スコーム)とは

SCORM(スコーム)は、eラーニングに関する標準規格です。正式名称をSharable Content Object Reference Model(共有可能なコンテンツオブジェクト参照モデル)といいます。eラーニングにおいて教材コンテンツとプラットフォームを組み合わせるための仕様が定義されています。

分かりやすく例えると、プラットフォームはシステム手帳のバインダーのような存在です。システム手帳は、リング穴の規格が同じであれば、好みの市販のレフィルを追加できますね。eラーニングにおいて、この「リング穴の規格」に相当するのがSCORMです。プラットフォームと同じ規格であれば、市販の教材コンテンツをそこに搭載できるのです。

SCORMは事実上の世界標準となっている規格であり、主要なeラーニングシステムの多くがSCORMに対応しています。例えば、以下の記事で挙げた企業向けLMSも大半がSCORM対応製品です。

1-1. SCORMの目的

SCORMの目的はeラーニングにおける教材コンテンツの共有化です。

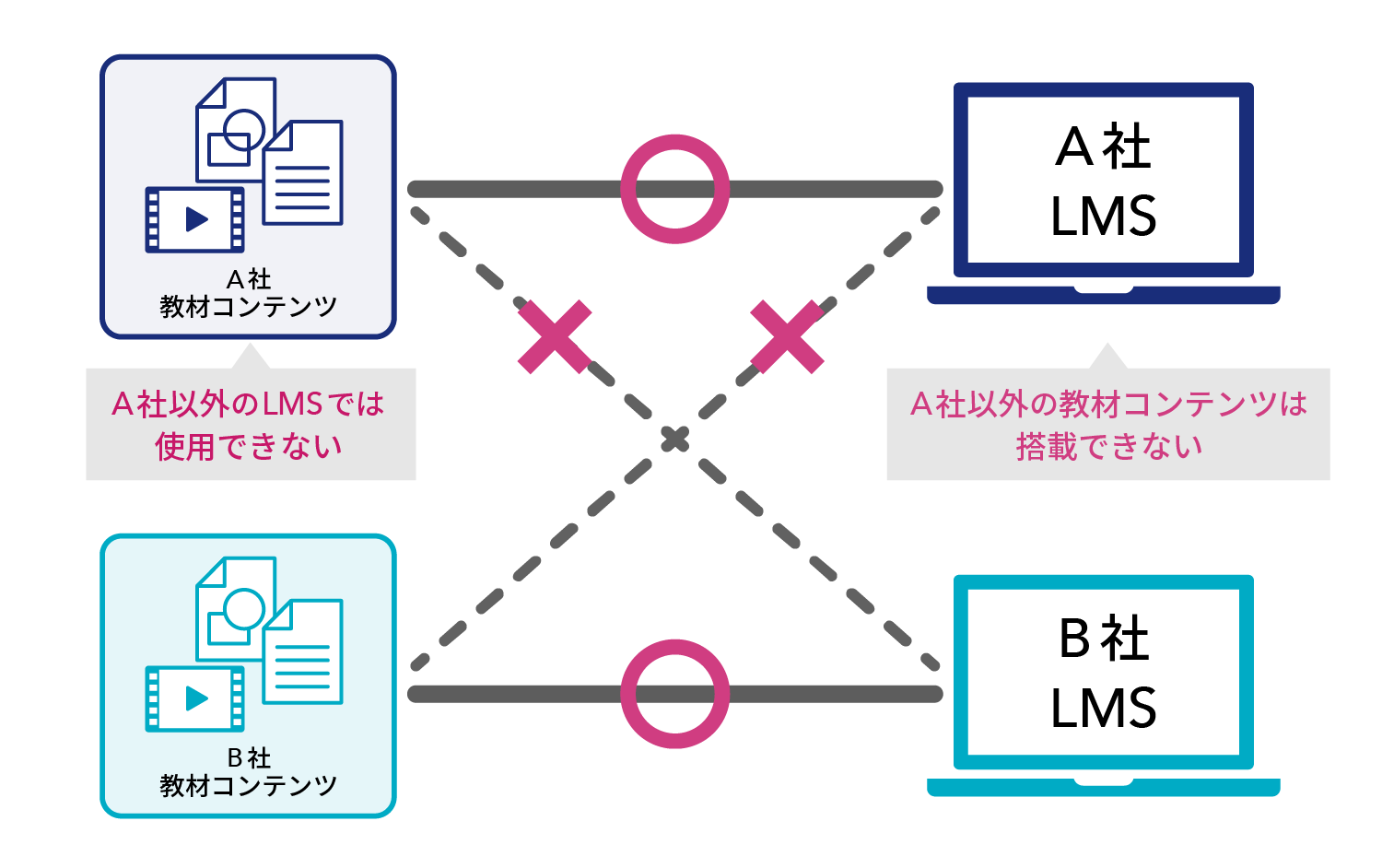

かつてのeラーニングシステムは、特定のプラットフォームの仕様に合わせて教材コンテンツを作ることが一般的でした。しかし、このような構成では使える教材が限られてしまい、プラットフォームを乗り換える度に教材も買い替えや作り直しが必要になってしまいます。

図1.プラットフォーム独自の教材とLMS

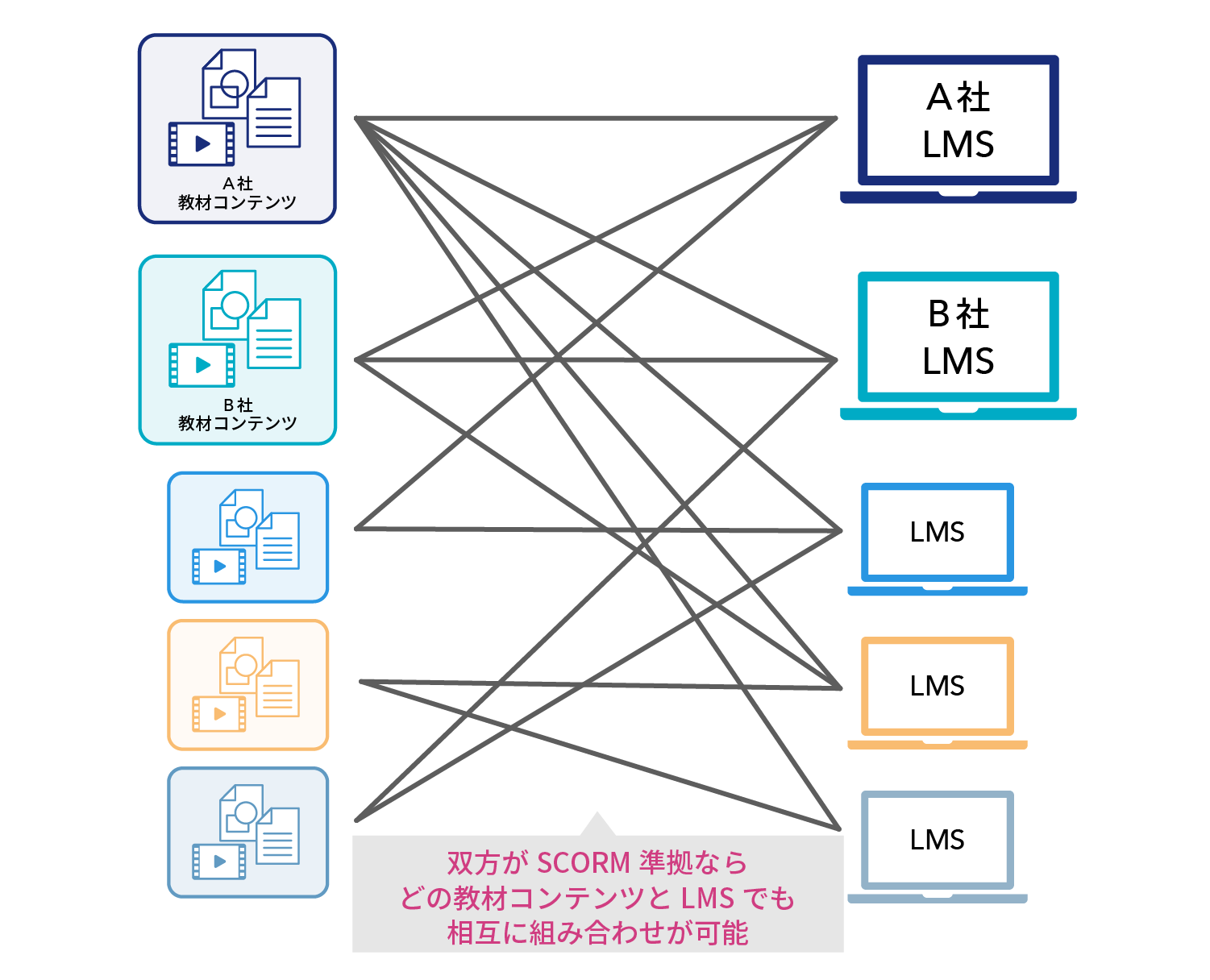

そうした問題を解決するために標準的な規格として策定されたのがSCORMです。LMSや教材コンテンツの仕様に統一的なルールを設けることで、SCORMに対応した製品同士なら自由な組み合わせを実現できるという考え方です。

図2:SCORM準拠のシステム

具体的には、次の観点を実現することを目指して、教材コンテンツやLMSなどの仕様の標準化が図られています。

- 耐久性:システムやソフトウェアのバージョンアップ時にも修正の必要がない

- 相互運用性:幅広いOSやWebブラウザなどで学習可能

- アクセス可能性:必要なときに学習教材が検索できる

- 再利用性:容易に既存のコンテンツを再利用して新規コンテンツを作成できる

1-2. SCORMの歴史

SCORMは、1997年に設置されたアメリカのADLイニシアチブ (Advanced Distributed Learning Initiative) という国防総省系の組織が策定し、現在も改訂が続けられています。日本では特定非営利活動法人デジタルラーニング・コンソーシアム(DLC)(旧・日本イーラーニングコンソシアム)が中心となって、普及活動や関連資格の認定を行っています。

1-3. SCORMのバージョン

前述のとおりSCORMは改訂が続いており、いくつかのバージョンがあります。現在広く普及しているのはSCORM1.2、およびSCORM2004とされます。

バージョンにより仕様が異なる部分もあるため、SCORM対応のLMSや教材コンテンツを検討する際は、製品がどのバージョンに対応しているか確認しましょう。例えばSCORM2004では大きな仕様変更として、教材コンテンツの順序付けに関わるシーケンシング&ナビゲーションの規格が追加されました。

2. SCORM(スコーム)の役割と仕組み

SCORMは教材コンテンツとプラットフォームを組み合わせる仕様を定めた規格と述べました。具体的にはどのような働きをするのか、eラーニングの仕組みと併せて簡単に確認しましょう。

2-1. SCORM とLMS・教材コンテンツの関係

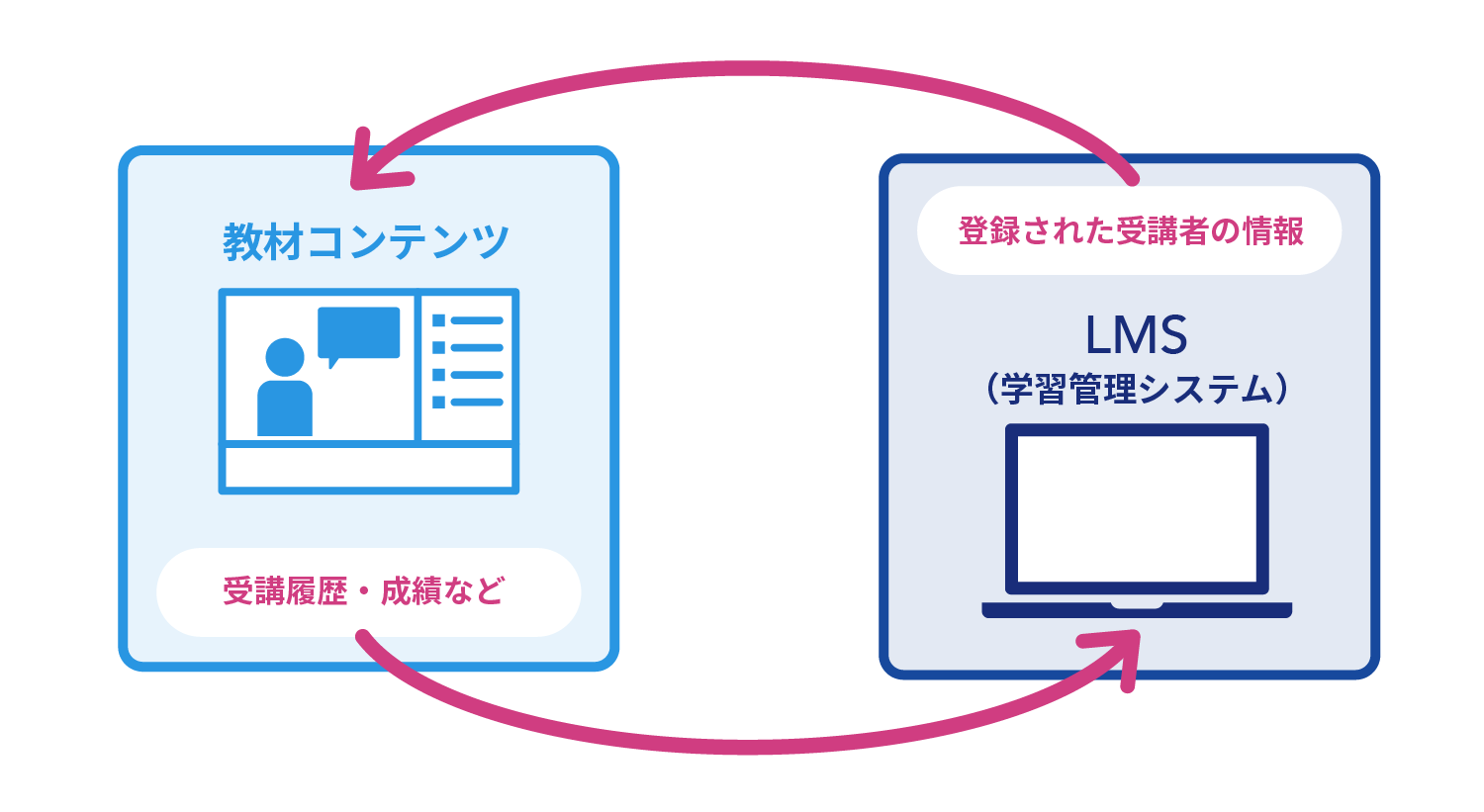

eラーニングシステムは通常、LMS(学習管理システム)と教材コンテンツの組み合わせで構成されます。

受講者情報の管理や教材の配信、学習状況の管理などプラットフォームの機能を持つのがLMSです。教材コンテンツはLMSに登録されて対象の受講者へ配信され、またLMSと教材コンテンツ間で学習結果の記録や進捗管理などが行われます。

SCORMの役割は、このLMSと教材コンテンツの間の連携部分についてのガイドラインです。主に以下の二つの局面で重要な役割を担います。

- 教材コンテンツをLMSに登録する

- 成績などをLMSと教材コンテンツ間でやり取りする

教材コンテンツをLMSに登録する

教材コンテンツはLMSを通して受講者に配信されます。教材コンテンツをLMSに配備する際に重要なのが、教材の内容や構成をルールに従って登録することです。これにより、教材コンテンツはSCORM対応のLMSで使える形にパッケージされ、LMS側は目的に合った教材の抽出や学習順の決定が行えます。

このように教材コンテンツに検索性や再利用性を持たせるための仕組みを、コンテンツアグリゲーションといいます。

成績などをLMSと教材コンテンツ間でやり取りする

受講者の情報はLMSで管理されており、教材コンテンツ側で受講者情報を利用するにはLMSから取得する必要があります。

また、受講時間や成績といった学習の履歴情報は教材コンテンツ側で生成され、LMSに送信・保管されることで受講管理が行えます。

図3.LMSと教材コンテンツ間のデータのやり取り

2-2. SCORMに既定された主な仕様

SCORMの目的や役割は前に述べたとおりですが、それらを実現するための具体的な仕様は、主に三つのカテゴリーに分けて規定されています。

- ランタイム環境

- コンテンツアグリゲーションモデル

- シーケンシング&ナビゲーション

これらはそれぞれ仕様書にまとめられており、概要は下記のようになります。

ランタイム環境

ランタイム環境の仕様書は、ウェブベース環境における、教材コンテンツの起動・通信・学習履歴などについてのガイドラインです。

受講者がLMSを通じて学習環境を起動し,学習状況を送受信し,学習を終了するまでの一連の活動に必要な方法やデータについての仕様が規定されています。LMSとコンテンツ間の連携を担う部分についても、このカテゴリーに記述されています。

コンテンツアグリゲーションモデル

コンテンツアグリゲーションモデルの仕様書には、教材コンテンツを識別し構成するための方法や要件が記述されています。SCORM対応の教材コンテンツを設計するには、このコンテンツアグリケーションモデルに準拠し、LMSが利用できる形にパッケージする必要があります。

具体的には、以下のような情報を規定のフォーマットでXMLファイルに記録します。

- タイトル・説明・バージョンなどの情報

- 教材ファイルの構成を階層構造で表した情報

LMSは登録されたXMLファイルを読み取ることで、目的に合った教材の抽出や、学習順の表示が可能になります。登録フォーマットが決まっていることで、SCORM対応のあらゆるLMSへ教材コンテンツを搭載することができるのです。

シーケンシング&ナビゲーション

シーケンシング&ナビゲーションの仕様書は、SCORM2004で新たに追加された、教材コンテンツをどのように表示するかといった順序付け(ふるまい)に関するガイドラインです。以下のような機能を、従来のLMS側ではなく教材コンテンツ側で扱うようになったのが大きな変更点です。

- 学習の順序付け

- 個々の受講者の学習状況に応じた動作

- 「次へ進む」「前へ戻る」などのコマンド

例えば、単元の中で理解度を測るミニテストを設け、必要に応じて復習ページを表示したり、習得済みの内容はスキップしたりといった制御が可能になります。標準LMSの仕様に縛られずにこうした機能を教材コンテンツ側で実装できるため、教材コンテンツ設計の自由度が高まったと言えるでしょう。

3. SCORM(スコーム)のメリットと注意点

SCORMに準拠したeラーニングシステムのメリットを改めて整理します。あわせて注意点も確認しましょう。

3-1. メリット1:さまざまなベンダーの教材コンテンツを使用できる

SCORM準拠の製品同士であれば、一つのLMSでさまざまなベンダーの教材コンテンツが利用できます。新規で教材を制作する際にも、特定のLMSの仕様に縛られずに教材コンテンツを開発したり外注先を選んだりできるでしょう。

部門ごとに異なる教材コンテンツを使っている場合でも、それぞれがSCORM対応の教材であれば一つのLMSに集約して管理することが可能です。

3-2. メリット2:LMSをリプレイスしても以前の教材コンテンツを引き継げる

LMSをリプレイスする場合にも、使っていた教材コンテンツをそのまま利用することができます。教材コンテンツをリプレイス先のベンダーに依存しなくてよいため、機能や性能を重視してLMSを選ぶことができるでしょう。

3-3. 注意点1:仕様に制限がある

SCORMは仕様の標準規格を企図したものであり、当然ながら、個々の希望する仕様に全て応えるものではありません。SCORMの想定する仕様とかけ離れた構成や動作をeラーニングに求める場合は、SCORM準拠のメリットは必ずしも得られないでしょう。SCORMで実現できない部分は独自の仕様で作り込むなどの対応が必要になります。

3-4. 注意点2:教材コンテンツの内製には高度な専門知識が必要

教材コンテンツを自社で内製する場合も、SCORMに準拠することで多くのLMSに対応させることができます。しかし、そのためにはSCORMの仕様をしっかり理解する必要があります。SCORMの仕様書は何冊にも渡り、詳細の理解は容易ではありません。

より手軽にSCORM対応の自社教材を内製するには、教材作成ツールの利用を検討してもよいでしょう。技術的な知識がなくてもPowerPoint資料などの素材を教材コンテンツ化できるツールが各社から提供されています。

一例として、ライトワークスが提供するeラーニング教材作成ツール「eStudio」はSCORM1.2に対応しています。PowerPointや動画などさまざまな資料から、シンプルな操作でスピーディに教材コンテンツを作成できます。

簡単に動画教材が作れる!「eStudio」について詳しく見る>>

4. SCORM(スコーム)に準拠したLMSの導入事例

アサヒビール株式会社では、利用率の低かったeラーニングシステムを刷新し、ライトワークスのSCORM対応LMS「CAREERSHIP」をベースとした新システムへリプレイスを行いました。

導入後にはeラーニング利用率が12倍になるなど、従業員の活用度を大幅に高めることに成功しています。部門ごとに異なっていたシステムを集約することでコスト削減にもつながりました。

新システムの検討にあたり基準とされたのが、「クローズド型からオープン型へ」「自社固有的から汎用的で柔軟性の高いものへ」といったコンセプトです。

旧来の作り込み型のeラーニングシステムでは、他ベンダーの教材を使うことはできませんでした。変化の激しい今の時代、ベンダーを問わずよりよい教材を取り揃えられるオープンなシステムが望ましいと考え、LMSにCAREERSHIPが採用されました。

教材コンテンツの開発は、同社の「ジョブディビジョンスキル表」に具体的な教材を当て込んでいく形でメニュー化が行われました。体系立てられた豊富な教材コンテンツによって、従業員のキャリア形成を支援する仕組みが作られています。

さまざまなベンダーの教材を組み合わせられるオープンなLMSへのリプレイスによって、従業員の成長を後押しするeラーニングシステムを実現した事例と言えるでしょう。

5. まとめ

SCORM(Sharable Content Object Reference Model、スコーム)とは、eラーニングにおける標準規格です。

旧来のeラーニングシステムはプラットフォームごとに教材コンテンツを作り込む方式が一般的でした。そこで、教材コンテンツとプラットフォームを自由に組み合わせられるように、アメリカのADLイニシアチブ (Advanced Distributed Learning Initiative) という国防総省系の組織が策定したのがSCORMです。

教材コンテンツの共有化を目的に、以下の観点の実現を目指して仕様の標準化を図っています。

- 耐久性

- 相互運用性

- アクセス可能性

- 再利用性

現在広く普及しているSCORMのバージョンはSCORM1.2、およびSCORM2004です。LMSや教材コンテンツを検討する際は、対応しているSCORMのバージョンを確認しましょう。

eラーニングシステムは一般的に、LMS(学習管理システム)と教材コンテンツの組み合わせで構成されます。SCORMはこのLMSと教材コンテンツの間の連携部分を担う規格であり、主に以下の二つを役割とします。

- 教材コンテンツをLMSに登録する

- 成績などをLMSと教材コンテンツ間でやり取りする

SCORMの仕様は三つのカテゴリーに分けて規定されています。

1)ランタイム環境

ウェブベース環境における、教材コンテンツの起動・通信・学習履歴などについての規格です。

2)コンテンツアグリゲーションモデル

教材コンテンツを識別し構成するための規格です。SCORM対応の教材コンテンツの設計には、このコンテンツアグリケーションモデルに準拠する必要があります。

3)シーケンシング&ナビゲーション

学習の順序付けや動的なコンテンツ表示といった順序付け(ふるまい)に関する規格です。SCORM2004で新たに追加されました。

SCORMのメリットは以下のようにまとめられます。

- さまざまなベンダーの教材コンテンツを使用できる

- LMSをリプレイスしても以前の教材コンテンツを引き継げる

一方で、以下のような注意点もあります。

- 仕様に制限がある

- 教材コンテンツの内製には高度な専門知識が必要

最後にSCORM準拠のLMS導入事例として、アサヒビール株式会社のリプレイス事例を紹介しました。旧来の作り込み型のeラーニングシステムから、多様なベンダーの教材コンテンツを載せられるオープンなシステムへと刷新したものです。導入後はeラーニング利用率が大幅にアップ、従業員のキャリア形成を支援する仕組みを実現しています。

SCORMは教材コンテンツとLMSの柔軟な組み合わせを実現し、eラーニングの可能性を大きく広げるものです。自社のニーズに沿った、そして将来も見据えてのeラーニング運用に本稿が役立つと幸いです。

よくある質問と回答

Q. スコームとは何ですか?

A. SCORM(スコーム)はeラーニングに関する標準規格です。教材コンテンツの共有化を目的に、教材コンテンツやLMSの仕様の標準化が図られています。

Q. SCORMを利用するメリットは?

A. SCORM準拠の製品同士であれば、LMSと教材コンテンツを自由に組み合わせられます。一つのLMSでさまざまなベンダーの教材コンテンツが利用できる、LMSをリプレイスしても以前の教材を引き続き使えるといったメリットがあります。

Q. SCORMには何種類ありますか?

A. SCORMは改訂が続いておりいくつかのバージョンがありますが、現在広く普及しているのはSCORM1.2、およびSCORM2004とされます。

参考)

デジタルラーニング・コンソーシアム「SCORM2004解説書 第1.0.6版」, https://www.elc.or.jp/files/user/doc/WG1_manual_106.pdf(閲覧日:2024年2月7日)

デジタルラーニング・コンソーシアム「Advanced Distributed Learning (ADL) Sharable Content Object Reference Model (SCORM)® 2004 3rd Edition 概要 バージョン1.0」, https://www.elc.or.jp/files/user/doc/SCORM2004_3rd_OV_JPN.pdf(閲覧日:2024年2月7日)

デジタルラーニング・コンソーシアム「Advanced Distributed Learning (ADL) SCORM® 2004 3rd Editionコンテンツアグリゲーションモデル(CAM)バージョン 1.0」,https://www.elc.or.jp/files/user/doc/SCORM2004_3rd_CAM_JPN.pdf(閲覧日:2024年2月7日)