効果的な研修アンケートとは?ポイントや質問例を紹介

最終更新日:

「研修には予算をかけているものの、思うように効果が出ない」

「教育施策を改革したいが、どう変えるべきか分からない……」

研修をより良いものにする施策として、受講者へのアンケートは定番といえるでしょう。しかし「ためになった」「理解した」など紋切り型の回答しか拾えず、受講者のニーズに応えられているのか、また本当に成果につながるのか不安になることはないでしょうか。

研修アンケートを形骸化させず、研修の効果と受講者の満足度向上に役立てるにはどうすればよいでしょうか。

この記事では、研修アンケートの目的や研修の効果測定との違いを整理し、研修アンケート実施のポイントを解説します。シチュエーションごとの具体的な質問例も多数記載しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

研修管理におすすめのLMS(学習管理システム)は?LMS比較表付きeBookの無料ダウンロードはこちらから⇒「企業向けLMS徹底比較 最新版」

研修アンケートの必要性

研修の実施にアンケートは付きものといってもよいでしょう。では、研修アンケートはなぜ重要なのか改めて考えてみましょう。

研修アンケートの目的

研修アンケートを実施する目的は、以下のように整理できます。

受講者の振り返り・気付きを促す

受講者は研修参加後にアンケートに回答することで、学んだことや自身のレベルを振り返ることができます。研修で得た気付きを整理し、成長につなげる機会になるでしょう。

研修内容の職場での活用、行動変容を支援する

研修はその場限りで完結するものではなく、学んだ内容を実務で活用できてこそ成果といえるでしょう。研修アンケートの項目や実施タイミングを工夫することで、職場での実践をより効果的に支援できます。

研修の品質を評価する

研修の運営側にとって、実施した研修の品質を測ることは欠かせません。研修アンケートは、カリキュラムの妥当性や教材の分かりやすさ、研修が有意義だったかなど、受講者でなくては分からない率直な評価や意見の収集に適しています。

教育施策の改善の材料を得る

研修アンケートによって、運営側は次に必要な研修テーマ、研修内容の定着に必要な職場の体制など、教育施策の改善につながる情報を得ることができます。

研修の効果測定とは

研修を実施する以上、効果測定をセットで考えたいものです。しかし、そもそも研修の効果はどのように測ればよいでしょうか。ここでは3つの観点で解説します。

関連 ▶ 研修の効果測定で成果を見える化!測定方法と指標、企業事例を解説

カークパトリックモデル

研修の効果測定に関する考え方としてよく知られるものに、アメリカの経営学者ドナルド・カークパトリックが提唱したモデルがあります。以下のように研修の評価を4つのレベルに整理したものです。

|

レベル1:Reaction(反応) |

研修がどの程度魅力的で、自分の仕事に関連していると感じたか |

|

レベル2:Learning(学習) |

意図された知識・スキル・態度などを習得した度合い |

|

レベル3:Behavior(行動) |

研修で学んだことを仕事に応用する度合い |

|

レベル4:Results(結果) |

研修とサポートの結果、目標とする成果がどの程度達成されたか |

このように、研修の直後に受講者が抱く感想から、実際の職務を通じて見られる行動変容、さらに組織としての成果まで、研修の評価にはさまざまなレベルがあります。

評価と効果測定の違い

カークパトリックモデルからも分かるように、研修自体の満足度や分かりやすさを評価することと、研修による成果を測ることは別物といえます。当然ながら、両者の測る方法やタイミングは区別されるべきです。

研修の運営について受講者目線の評価が欲しい場合は、研修直後のアンケートが適しているでしょう。一方、研修の成果として測るべきものは、多くの場合従業員の職場での行動変容や組織レベルでの変化であり、数カ月あるいは年単位の期間をかけた調査が必要です。

確認テスト・研修レポートとの使い分け

研修後に受講者から情報収集する手段には、アンケート以外にも確認テストや研修レポートなどがあります。これらを適切に使い分けることで、研修の評価・改善に役立つ情報を得る助けになります。

例えば、研修内容の理解度は確認テストで客観的にチェックすることが望ましいでしょう。アンケートで理解度を問う質問もしばしば見られますが、受講者の主観に左右される懸念があります。

記述式の研修レポートは、受講者が自らの学びや実践方法を整理する助けとなるとともに、研修運営側が受講者一人一人の具体的な声から研修の評価を深掘りするために役立ちます。

定量的に測るべき情報の収集には設問形式のアンケート、多面的な情報の収集にはレポートといったように使い分けるとよいでしょう。

関連 ▶ 研修レポート作成を効率化!効果測定・実施報告の説得力を高めるには?

研修アンケートの実施ポイント

研修アンケートを効果的に実施するには、どのように設計・運用すればよいでしょうか。ポイントを6つに分けて解説します。

1.研修の「評価」と「効果測定」のタイミングを分ける

研修の「評価」については、実施直後にアンケートを実施することが適当です。しかし、研修の「効果測定」については、一定の期間を置いて調査する必要があると考えられます。研修受講による行動の変化や組織への影響は、短期間で効果を測ることが難しいためです。

そのため、効果測定の方法や指標は、アンケートの設計時に初めて考えるのではなく、研修の計画段階で定義しておくことが望ましいでしょう。目的の達成度合いをどう判断するか曖昧なまま研修を実施しても、アンケートを効果的に使うことができませんし、研修の意義も薄れてしまいかねません。

2.アンケートでどんな情報を得たいかを明確にする

研修の効果を測る上で基本となるのが、目的を達成できたか・できそうかという視点です。研修の目的からどのような情報の収集が必要か考え、アンケートで測るべき項目に落とし込みましょう。

また前述したように、研修の品質評価と効果測定では、受講者に問う内容や実施の適切なタイミングが異なります。場合によっては、変化を見るための複数回のアンケートや、上司を対象にしたアンケートも考えられます。

例えば、株式会社ライトワークスのLMS(学習管理システム)の「CAREERSHIP」は、研修やeラーニングにおける事前・事後のアンケート・レポートなどを、一連のフローとして設定することができます。

【例】研修前後のアンケート実施フロー

研修前後のアンケート実施を自動化できる! ⇒ CAREERSHIPのアンケート機能を詳しく見る

3.「実務での活用」に関する項目を設ける

研修の目的はさまざまですが、多くの場合、研修で得た知識・スキルの活用や行動・態度の定着といった職務における実践を期待するでしょう。その実現には、研修で学んだことを仕事に適用するラーニングトランスファー(Learning transfer:学習移転)の促進が重要です。

研修アンケートは、実務での具体的な行動変容を促すように設計するとよいでしょう。学んだことの実践意欲を問う質問や、期間をおいて実践度合いを尋ねるアンケートを実施するなどが考えられます。

4.質問の形式・構成を工夫する

アンケートの有効性を高めるためには、質問の形式や構成も非常に重要です。

オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分ける

オープンクエスチョンは「〇〇についてどう思いますか?」のように、自由に回答してもらう質問形式です。幅広い視点や具体性の高い回答を得たい場合に適していますが、回答者の負担が大きくなりがちなので、多用は避けます。

対してクローズドクエスチョンは「はい/いいえ」や段階評価のように、回答の範囲を限定した質問形式です。明確な回答を得たい場合に適していますが、後述するように選択肢を適切に設けないと妥当性が下がってしまうかもしれません。

質問の数は必要最低限に絞る

アンケートの質問項目が多過ぎると、回答者の負担が大きくなり回答の精度が落ちる恐れがあります。質問数は必要最低限に絞るようにしましょう。

重要な質問は序盤に、自由記述の質問は最後に設置する

重要な質問はアンケートの序盤に置くなどの工夫が必要です。回答に時間がかかり負担が大きくなりがちな自由記述の質問は、質問の最後の方に置くとよいでしょう。

5.選択肢を具体的なものにする

クローズドクエスチョンは回答の負担が比較的少なく集計もしやすい形式ですが、選択肢の設計には注意が必要です。例えば、「そう思う」~「思わない」といった抽象的な選択肢は人によって尺度が異なるため妥当性に欠ける可能性があり、また理由や問題点までは分かりません。

理由や詳細の記述欄を設けることも手段の1つですが、記述を求められる項目が多いと回答者の負担が大きくなり、集計も複雑になってしまいます。

そこで、質問によっては選択肢そのもので問題点が洗い出せるように設計することも効果的でしょう。例えば次のような文面が考えられます。

(質問例)

研修で学んだことをどの程度実践できそうですか?

(選択肢の例)

A:何を実践すべきか分からない

B:現在の環境では実践が難しい

C:実地経験を積めば実務で活用できそう

D:すぐに実務で実践できる

このようにすることで、実践の可否だけでなく、実践を阻む要因についても併せて情報が得られます。

6.集計の手間を考慮して実施方法を決める

アンケートの配布・回収・集計・分析には、少なからず手間がかかります。アンケート計画時に集計方法についても併せて考えた方がよいでしょう。

効率的な方法はツールを使用してWeb上でアンケートを実施することです。ただし、研修の現場で回収する紙のアンケートと比べて、後日提出できるWebアンケートは回収率が低くなる可能性があるため、提出を促すリマインドなどの工夫が必要かもしれません。

LMSのアンケート機能を利用すると、配布や回収の手間を省ける上、多くの場合リマインド通知の自動送信も設定できます。

一例として、株式会社ライトワークスが提供するLMS「CAREERSHIP」は、アンケートやレポート、確認テストの作成・提出管理や自動リマインド機能など、さまざまな機能で研修の効果測定をサポートできます。

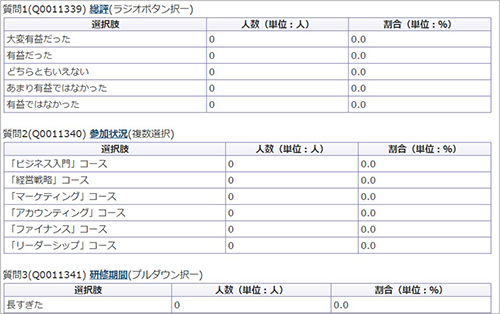

【例】CAREERSHIPのアンケート結果集計画面

回答データを自動集計!面倒な集計作業を効率化できます ⇒ CAREERSHIPのアンケート機能を詳しく見る

研修アンケートの質問例

ここからは、研修アンケートの具体的な質問例を紹介します。

研修の評価を知りたい場合の質問例

研修の運営について受講者目線での問題点を洗い出すためには、知りたい要素を絞って具体的に聞くとよいでしょう。

| 質問例 |

| 講師の進め方を5段階で評価してください。またそう考える理由は何ですか? |

| 研修の時間は適切でしたか? |

| 教材は分かりやすかったですか? |

| (オンライン研修の場合)受講環境は整っていましたか? |

「講師の進め方」「時間」のように要素を絞ることにより、課題を正確に把握しやすくなります。「はい/いいえ」や段階評価のようなクローズドクエスチョンに加えて、「そう考える理由はなんですか?」といったオープンクエスチョンの項目を設けてもよいでしょう。

研修直後に理解度や実践への意欲を測りたい場合の質問例

研修の目的を再確認し、実務での活用に向けた意識を醸成できるような質問をするとよいでしょう。具体的な選択肢を設けることで、実践に向けた課題を明らかにする効果も狙えます。

| 質問例 | 選択肢の例 |

|

研修に参加する前の課題/研修で学びたいと考えていた 研修内容について、どの程度理解できたと思いますか? |

A:理解が十分でない部分がある B:しっかりと理解できた C:実務に使う準備が十分にできている |

| 研修で学んだことを実務でどの程度実践できそうですか? | A:何を実践すべきか分からない B:現在の環境では実践が難しい C:実地経験を積めば実務で活用できそう D:すぐに実践できる |

研修後に知識の定着や実務での活用について調べたい場合の質問例

研修直後とは別に、実践に必要な期間をおいてアンケートを実施する場合の質問例です。具体的な行動変容について問うようにするとよいでしょう。

| 質問例 |

| 研修で学んだことをどの程度実践できていますか? |

| 研修で立てた目標の達成度合いを教えてください。 |

| アクションプランに対し、上司からのフォローアップはどの程度得られていますか? |

研修・教育施策について、今後の改善の材料を得たい場合の質問例

従業員目線で研修についての要望を挙げてもらう質問例です。自由記述の形式を取る場合は、アンケートの最後に配置しましょう。

| 質問例 |

| 今後、研修を行うとよいと思うテーマはありますか? |

| 研修の運営に関して、意見・要望を教えてください。 |

研修管理におすすめのLMS(学習管理システム)は?LMS比較表付きeBookの無料ダウンロードはこちらから⇒「企業向けLMS徹底比較 最新版」

研修アンケートに適さない質問例

以下に挙げるのは、ありがちですが適切とはいえない質問例です。理由とともに確認しておきましょう。

研修の満足度はいかがでしたか?

定番の質問ですが、こういった大まか過ぎる質問は単独で聞いてもあまり意味がありません。段階評価で聞いたとしても個人によって尺度が異なり、その評価に至った内訳も読み取れないためです。

例えば、「研修のテーマは良いが、時間が足りなかったので3/5点」のように、評価すべき要素が複数あるため中間の評価を付けてしまうケース。

また「実務には特に役立たないが講義が興味深かったので5/5点」など、研修の目的と評価がかみ合わないケースもあるでしょう。

研修を受けて、コンプライアンスに関する意識は高まりましたか?

質問は誘導的にならないように注意が必要です。この場合、「高まることが望ましい」と暗に方向付けしてしまい、受講者の正直な評価が得られない恐れがあります。

研修管理におすすめのLMS(学習管理システム)は?LMS比較表付きeBookの無料ダウンロードはこちらから⇒「企業向けLMS徹底比較 最新版」

研修アンケートを活用する企業事例

最後に、研修にアンケートを活用する企業事例を紹介します。

株式会社タカラトミー:社内のコンプライアンス活動にアンケートを活用

株式会社タカラトミーでは、コンプライアンスへの取り組みとして、タカラトミーグループの行動指針を学ぶ集合研修やeラーニング、コンプライアンスを考えるイベントなどを実施しています。加えて、部門ごとに1年任期のリーダーを置き、自部門の課題を決めて活動するなど、さまざまな施策を行っています。

アンケート結果を研修内容に反映

グループ会社がグローバルに展開する同社では、対象の従業員が多い上に、馴染みの薄い海外の法令や慣習にも対応する必要があります。一人一人が我が事と捉えるため、そして通常業務への支障なく取り組んでもらうために、同社が重視しているのが、従業員の声をよく聞いて取り入れることです。

例えば、eラーニングはアンケートの結果を受けてコンテンツの長さを10~15分に短縮、実施回数を絞り繁忙期を避けるなど見直しました。意識調査やイベントの感想、部門独自のアンケートなど、さまざまな目的で頻繁にアンケートを活用しています。

そこで活用されているのが、株式会社ライトワークスが提供するLMS「CAREERSHIP」のアンケート機能です。同社は世界にまたがるグループ企業の全従業員とつながるシステムとして「CAREERSHIP」を導入し、情報共有の際には必ず使用しています。

効率良く学習機会を提供する場として、また従業員の声を直に聞けるツールとして、「CAREERSHIP」はさまざまな役割を果たしています。

株式会社JTB:研修アンケートに独自の手法を導入

株式会社JTBでは、研修を通じて従業員に「行動変容」を促すため、研修アンケートに独自の効果測定方法を導入しています。主な取り組みは以下のとおりです。

関連 ▶【事例あり】行動変容が研修成功の鍵!実践を促すアプローチとは?

「レッスンルーブリック」と「アクションプランシート」の活用

株式会社JTBは、研修ごとに「この研修を受けるとどのような力が身に付くのか」を定義したレッスンルーブリックを作成しています。レッスンルーブリックとは、研修ごとに「変容させたい行動項目」を設定し、その達成度を4段階で評価する指標です。

受講者は研修前に目標設定を行い、研修終了直後、1週間後、1カ月後、3カ月後と、一定のタイミングで実践状況や成果、改善方法などを「アクションプランシート」に記入します。アクションプランシートはレッスンルーブリックと連携しており、受講者は自身の成長過程を具体的に把握できるとともに、研修で得た知識やスキルを持続的に業務に活かすことが可能となります。

研修管理システム(LMS)によるデータ分析

研修の効果が十分に出ていない場合、LMSに蓄積された受講率、研修に紐づくテストの点数、アンケート結果などのデータを分析し、原因が受講者側にあるのか、研修内容自体にあるのかを検証します。これにより、研修内容の改善や受講者へのフォローアップなど、具体的な対策を講じることが可能になります。

前述のアクションプランシートについてもLMSで運用を行い、従業員が入力しやすく、いつでも確認できる環境を整えています。

研修管理におすすめのLMS(学習管理システム)は?LMS比較表付きeBookの無料ダウンロードはこちらから⇒「企業向けLMS徹底比較 最新版」

まとめ

研修には付きものともいえるアンケート。従業員の満足度向上や教育施策の成功につながる効果的な実施方法について、実施の目的やポイントを整理しながら解説しました。

研修アンケートには以下のような目的があります。

- 受講者の振り返り・気付きを促す

- 研修内容の職場での活用、行動変容を支援する

- 研修の品質を評価する

- 教育施策の改善の材料を得る

研修の効果測定に関する考え方として、カークパトリックモデルを紹介しました。研修の場での感想や理解度から、職場での活用度合い、さらに組織としての成果まで、研修の評価にはさまざまなレベルがあります。

研修の効果測定は、数カ月などの期間をかけて行動変容を見る必要があり、研修の満足度や分かりやすさの評価とは区別されることに注意しましょう。

研修直後のアンケートだけでなく、変化を見るための追跡調査や上司へのアンケートを行う方法もあります。また、理解度のチェックには確認テスト、多面的な情報収集にはレポートといったように他の手段と使い分けるとよいでしょう。

これらも踏まえて、研修アンケートのポイントを以下の観点でまとめました。

- 研修の評価と効果測定を区別する

- 研修の目的を踏まえ、アンケートで何を得たいかを明確にする

- 実務での活用への意識を高める

- 質問の形式・順番・質問数に留意する

- 選択肢を具体的なものにする

- 集計を考慮して実施方法を決める

次に、研修アンケートの質問例を紹介しました。適切とはいえない質問の例には、大まか過ぎる質問や誘導的な質問があります。

また、具体的な質問例を以下のシチュエーションごとに挙げています。

- 研修の評価を知りたい

- 研修直後に理解度や実践への意欲を測りたい

- 研修後に知識の定着や実務での活用について調べたい

- 研修・教育施策について、今後の改善の材料を得たい

最後に、研修アンケートを活用する企業事例として株式会社タカラトミーと株式会社JTBの事例を紹介しました。

研修アンケートは受講者の反応を拾うだけでなく、活用次第で研修の目的達成を後押しするツールになり得ます。本稿を教育施策改善に役立てていただけると幸いです。

参考)

Kirkpatrick Partners「What is The Kirkpatrick Model?」,https://www.kirkpatrickpartners.com/the-kirkpatrick-model/(閲覧日:2024年7月2日)

日経ビジネススクール「研修後アンケートの必要性|効果的な設問やアンケートを作るときのポイントを紹介!」,https://school.nikkei.co.jp/feature/hr/contents/method/09(閲覧日:2024年7月2日)

株式会社Schoo「研修後のアンケートに適切な様式とは?記載すべき項目やアンケートの活用方法について解説」,『Schoo for Business』,https://schoo.jp/biz/column/511(閲覧日:2024年7月2日)

株式会社ヒューマンパフォーマンス「パフォーマンス重視の研修アンケート2022」,『パフォーマンス・コンサルティング』,https://www.human-performance.co.jp/16829217504913(閲覧日:2024年7月2日)

堀内秀規・秦良房・寺嶋敏・金子博和「研修の効果測定―研修講座の工夫・改善に向けて―」,『奈良県立教育研究所 平成21年度 研究紀要』,https://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/21,2441,c,html/2441/02_kiyou_h21.pdf(閲覧日:2024年7月2日)