「必要なポジションにふさわしい人材が不足している! どう解決すれば良いだろう?」

企業における人材不足の問題は、大きく以下の2つが関係しています。

- ポジションに必要なスキルを持つ人材が不足している

- 従業員の持つスキルを企業側が把握していない

このように企業が求めるスキルと従業員が持つスキルに差がある状態を、スキルギャップといいます。

このようなスキルギャップを解消するために、従業員のスキルアップやリスキリング、もしくは新規採用の手段を模索している企業が増えています。しかし自社に必要なスキルが適切に定義できておらず、どのポジションにどこまでのスキルが必要か、明確に示すことができていない企業も見られます。

スキルギャップの問題に対処するためには、まず自社のスキル管理の方法を見直すことが必要です。

この記事では、企業のスキルギャップの現状や解消の効果、スキルギャップに取り組む人材戦略と具体的なスキル管理方法について解説します。有効な企業事例も紹介しますので、人事担当者やマネージャークラスの方はぜひ参考にしてみてください。

スキルギャップとは?

企業では市場の変化や技術の進化などさまざまな理由によって、スキルギャップの問題が生じています。

企業における人材不足の問題

まず企業の人材不足の状況について見てみましょう。

三菱総合研究所1は2020年から2035年にかけての労働市場を分析し、この15年間に生じる人材需給のギャップは190万人の不足と推計しました。

労働供給においてはシニア退出と新卒流入、女性やシニアの新たな労働参加を考慮し、労働需要においてはDXが実現する生産性向上による省人化、およびDX推進のための新たな労働力の必要性などを加味しています。

一方、同報告でこうした人材不足の問題以上に深刻とされているのが、人材のミスマッチです。総合的に見れば190万人の不足であっても、産業や職種ごとに区分して余剰と不足を積み上げていくと、480万人の余剰、670万人の不足という結果が示されています。

同じ職であっても異なる産業では過不足が生じてしまうこの状況を放置すれば、求職者は職に就けず、企業は人材が集まらないという最悪のシナリオに発展しかねません。

人材のミスマッチを捉える単位を「人」から「スキル」へ

人材の余剰や不足といったミスマッチは、これまで「人」を単位として考えられてきました。

しかし、人は多様なスキルを併せ持ち、また必要性や学びによって新たなスキルを習得できる可変的な存在です。人材のミスマッチを単純に「この部署に◯人足りない」と捉えることには限界がきています。

また、近年では「ジョブ型」の人事管理を行う企業が増えているように、従業員は人数ベースではなく、特定の仕事(=ジョブ)を充足できるかどうかが重視されるようになっています。

さらに今、求められる「ジョブ」すらも変化する事業環境においては、特定の「スキル」を軸に、充足すべき仕事の質や量を高める「スキルベース」の人事管理が注目されはじめています。

つまり、人材のミスマッチは「人数」ベースの過不足ではなく、「スキル」をベースとした過不足へと思考転換することが必要です。

人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」を無料ダウンロードする

スキルギャップ解消の効果

企業において必要なスキルと従業員の持つスキルを見極め、ギャップ解消のために適切な方策を講じることは、さまざまな効果を発揮します。

例えば、ある部署で「人員がだぶついている」とき、別の部署では「人が足りない」というケースは珍しくありません。

そこで、余剰人員の潜在的なスキルを発見し、人材不足の部門で求められるスキルの習得へとつなげれば、新たな人材の採用コストを軽減するだけでなく、従業員のエンゲージメントの向上や長期定着を促すことができるでしょう。

近年、スキル不足が深刻なのはデジタル分野です。しかし企業のDX化に必要なのは、必ずしもIT専門スキルだけではありません。変化に対応し、データ活用に前向きに取り組むスキルが企業内の多様な職種において育まれることで、イノベーションが促進されます。

またリーダーシップやコミュニケーションなどのソフトスキルは、DX推進をはじめとする事業戦略を実現する上で重要です。

スキルギャップ解消への取り組みは、このように現状にとらわれず広い視野でスキルを捉えることにより、企業の生産性向上に貢献します。

DX人材の確保や育成は、IT専門職だけでなく全ての従業員が対象です。DX推進に「スキルマップ」を活用することで、必要とな…

スキルギャップ解消に取り組む人材戦略

組織としてスキルギャップ解消に取り組む方法として、現在の従業員のスキルを高めること、そして新たな人材を採用することの2点が考えられます。

こうした点を踏まえ、人材戦略としてのスキルギャップ解消に取り組む際のポイントをお伝えします。

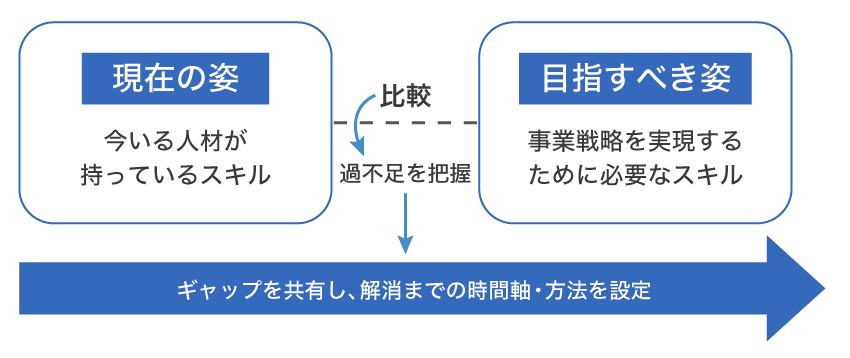

現在の姿と目指すべき姿の違いを可視化

スキルギャップ解消への取り組みは、まず今いる人材が持っているスキルを可視化することからスタートします。既存のタスク処理を中心とする考え方から脱し、職種や業種が変わっても汎用性のあるポータブルスキルなども視野に入れます。

現在の姿が可視化されたら、次は目指すべき姿です。ここではやみくもに流行を追うのではなく、自社の事業戦略の実現を左右する重要な目標に絞って、必要なスキルを可視化します。「一般的に求められるスキル」ではなく「自社に有用なスキル」を明確にしましょう。

このように現在の姿と目指すべき姿がはっきりすれば、比較によって過不足が把握され、ギャップが可視化されます。ここでギャップの大きさは問題ではなく、ギャップを社内で共有し、それを埋めるまでの時間軸と方法を設定することが大切です。

動的な人材ポートフォリオを作成

企業に必要な人材の質と量の全体像は、一般に人材ポートフォリオといわれます。スキルギャップを未来志向で捉え、人材の流動性を考慮するならば、人材ポートフォリオは固定ではなく動的なものとして考える必要があります。

というのも、事業戦略は市場のニーズに対応して変化する可能性があるからです。例えば、DXに対応するためにITエンジニアを増やしていた企業でも、AIの実用化で事業戦略が変わり、マーケターやUXデザイナーを増やす必要性が出てくるかもしれません。

このような事業戦略の変化に合わせ、人材ポートフォリオは適宜、最適化することが求められます。

動的な人材ポートフォリオを作成、さらに日々の現状とのギャップを把握してスキルを維持管理することは容易ではありません。しかしHRテクノロジーを用いた専門システムを上手く活用すれば、スキルの需給状況をいつでも共有、可視化でき、モニタリングや修正もしやすくなります。

上記の例であれば、既存のITエンジニアの中からUXデザイナーに配置転換できる人材を見つけ、教育投資の対象をピックアップするといった方策が考えられるでしょう。

「人的資本を見える化するフレームワークはないだろうか」 政府は、人的資本の情報開 […]…

スキルアップとリスキリングの両輪で考える

人材戦略としてスキルギャップ解消に取り組む方法には、スキルアップとリスキリングがあります。近年は後者のリスキリングに注目が集まっていますが、実際には両者ともに必要なものです。

スキルアップとリスキリングは、従業員のスキルを高めて業務の幅を広げるという点において大きな違いはありません。違うのは両者の目的であり、スキルアップは現在のパフォーマンスを最適化すること、リスキリングは社内の別ポストへの異動を目指すことです。

人材ポートフォリオを充足するためには、この両者の視点を持って従業員一人一人のスキルを把握し、求められる人材の質と量を満たすために、現状とのギャップを可視化します。

なお、リスキリングについては一般に「学び直し」という訳語で理解されていることから、無意識のうちに学ぶことが目的になってしまいがちです。しかし、スキルアップであってもリスキリングであっても、学びの先にある目的を明示した上で、従業員の学習を管理する必要があります。

これらの人材戦略を効率的に実践するために、次章では学習管理システム(Learning Management System:LMS)を活用するスキル管理方法について解説します。

人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」を無料ダウンロードする

スキルギャップ解消のために学習管理システム(LMS)を活用

学習管理システム(Learning Management System:LMS)はeラーニングやオンライン研修など、さまざまな学習プロセスを一元管理できるプラットフォームです。

LMSの中には個々のスキルを管理できる機能を備え、適切な学習ツールへとつなげられるものがあります。こうした機能を活用すれば、スキルの体系化やスキルギャップの可視化を効率的に進めることができます。

LMSのスキルマップとは

LMSのスキル管理機能は、自社で求められるスキルと現状保持しているスキルのギャップを可視化した上で、従業員の学習と連動させることができます。

例えばライトワークスのLMS「CAREERSHIP」には、スキル管理機能として、各ポジションで求められるスキル項目に対し、個々の従業員の達成レベルを一覧表示する「スキルマップ」が備わっています。このスキルマップから、個々に異なる目標に最適な学習内容をひも付けることも可能です。

スキルマップを活用すれば、人材戦略に沿った人材ポートフォリオの作成、その充足のためのスキル体系化、さらにこれらのスキルと現在のギャップの可視化を全てLMSのシステム上で行うことが可能です。

人材ポートフォリオの改定や個々の従業員のスキル習得など、スキルギャップ解消に向けた進行中のプロセスを可視化して関係者に共有することもでき、こうしたプロセスのモニタリングや修正もしやすくなっています。

スキルマップを使ってスキルの体系化やスキルギャップの可視化を進める具体的な手順については、ぜひ下記の記事を参照してください。

スキルマップとは、従業員に必要なスキルと達成レベルを一覧にしたもので、従業員の自律的なキャリア形成を促す人材開発ツールで…

評価における「認識のギャップ」にも対応

スキルギャップに影響を及ぼす他の側面として、従業員のスキル評価における認識のギャップも考えられます。関係者がスキルデータを共有できるLMSでは、こうしたギャップにも対応できる場合があります。

評価に関わる認識のギャップは、評価者による格差や従業員の不服などによって表面化しますが、その要因の一つとして挙げられるのが評価基準の曖昧さです。

ライトワークスの「CAREERSHIP」のスキルマップでは、スキルの定義のみならず、評価段階の区分や内容などの基準についても詳細に定義し、共有することができます。また自己評価と上長などの他者評価を共有することも可能です。

評価基準を明確にした上で関係者の認識の違いが可視化されれば、協議によって客観性のある対処ができます。スキルギャップ解消にこのように多角的に取り組めることは、LMSの強みといえるでしょう。

スキルギャップ解消にも活用できる ⇒ 「CAREERSHIP」スキル管理機能を詳しく見る

スキルギャップ解消に取り組む企業事例

最後に、スキルギャップ解消に取り組む企業事例を紹介します。

KDDI株式会社

KDDIは通信業界を取り巻く厳しい環境により、金融や保険、エンターテインメントなどのライフデザイン関連分野に事業を拡大。こうした中で、人事部門のトップに事業部門での経験を積んだ人材を登用し、変化に必要な人材の確保・育成を主導しています。

具体的な人事戦略としては、事業戦略に照らして「人財ポートフォリオ」を活用し、目指す姿と現状の間の「人財ギャップ」を把握。このギャップ解消を目指して、採用、育成、配置の計画を立てています。育成に関しては、全従業員に対して共通スキルや専門スキルなどの研修メニューを可視化し、自律的なリスキリングを推進しています。

人事部門は経営層や各事業部門との積極的な対話をリードする役割も担っています。両者の架け橋となることで、全社一体となった戦略の実現を目指します。

株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントは1998年に広告代理店として創業後、2~6年のスパンで継続的に事業領域を拡大することで飛躍的な成長を遂げました。具体的にはメディア事業、ゲーム事業、スマートフォンソフトウエア事業、テレビ事業という新領域に、次々とチャレンジしています。

このプロセスにおいて数年単位で新たに求められるスキルを特定し、現状とのギャップを解消して人材ポートフォリオを満たしています。ここでは「目的のあるリスキリング」が意識され、おのおのの従業員が目標を持ち、勉強会など仲間をつくることができる環境づくりに、組織として取り組んできました。

また社内転職制度により、従業員は全社横断的な異動が可能です。各事業や部門の仕事内容が発信され、従業員自ら異動の希望を出すこともできるため、能動的なリスキリングの機会をつくっています。

日清食品ホールディングス株式会社

日清食品ホールディングスは、新しい食文化を創造し続けることを組織ビジョンとして掲げ、その実現に向けて人材戦略を立案。目指す姿から逆算してマイルストーンを示し、これを実践する施策を立てています。

具体的な施策としては、職務定義書で各ポジションに求められる能力やミッションを可視化し、現在とのギャップを解消すべく従業員の自律的成長を促進。適材適所の配置によって、組織全体で生産性を向上させます。

人材育成においては、企業内大学「NISSIN ACADEMY」を設立し、選抜型プログラム、公開型プログラムに分けて対象者別にさまざまな領域の知見を学ぶ機会を提供しています。

「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード

まとめ

スキルギャップとは、企業が求めるスキルと従業員を持つスキルに差があることを意味します。

三菱総合研究所の調査によれば、2020年~2035年までの人材需給は480万人の余剰、670万人の不足というミスマッチが予想されています。こうしたミスマッチに対し、今後は「人」ではなく「スキル」を単位とした過不足へと思考転換する必要があります。

スキルギャップ解消への取り組みは、新たな人材の採用コストを軽減、従業員のエンゲージメント向上や長期定着、イノベーションの促進、企業の生産性向上などの効果が期待できます。

人材戦略としてのスキルギャップ解消に取り組む際のポイントとして、1)現在の姿と目指すべき姿の違いを可視化して過不足を把握すること、2)動的な人材ポートフォリオを作成すること、3)現在のパフォーマンスを最適化するスキルアップ、社内の別ポストへの異動を目指すリスキリングの両輪で考えること、の三つを挙げました。

スキルギャップ解消の具体的なツールとしては、学習管理システム(LMS)のスキルマップがおすすめです。スキルマップを活用すれば、人材ポートフォリオの作成、その充足のためのスキル体系化、これらのスキルと現在のギャップの可視化、さらには評価における認識のギャップにも対応することができます。

最後に、スキルギャップ解消に取り組む企業事例として、KDDI、サイバーエージェント、日清食品ホールディングスを紹介しました。

今、自社のスキルアップやリスキリングがうまく進まないとお悩みであれば、スキルギャップ解消に取り組むことで、重要な課題が浮き彫りになる可能性があります。そのために、この記事がお役に立つことを願っています。

- 三菱総合研究所「スキル可視化で開く日本の労働市場 」, p.2-4, (閲覧日:2024年10月28日) ↩︎

参考)

経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~」, 2020年9月公開, https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(閲覧日:2024年10月28日)

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~人材版伊藤レポート2.0~」, 2022年5月公開, https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf(閲覧日:2024年10月28日)

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~人材版伊藤レポート2.0~実践事例集」, 2022年5月公開, https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0_cases.pdf(閲覧日:2024年10月28日)

経済産業省「人的資本経営コンソーシアム好事例集」, 2023年10月公開, https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/goodpractice2023.pdf(閲覧日:2024年10月28日)

フロンティアコンサルティング「世界のリスキリングの実態は? スキルギャップに備える大企業6社の支援策」,『Worker’s Report』, https://www.workersresort.com/articles/re-skiling-in-the-world/(閲覧日:2024年10月28日)