「マイクロラーニングは自社でも作れるらしい。作り方さえ分かれば、当社も挑戦してみたい」

本稿は、そんな企業の人材開発部門の担当者や教育管理者のためにご用意したノウハウ記事です。

人材が企業の資産とされる今、人材育成は事業の行く末を左右する重要なファクターです。社内で従業員の教育に関わる全ての人は、経営目標を踏まえて、そのセクションに必要な人材のモデルを定義し、能力要件を明らかにしたうえで戦略的な教育を行っていく必要があります。

そして、すべての従業員にとって、学習機会は生活の一部のように存在しているのが理想です。ふと知りたいと思ったとき、手を伸ばせば簡単に視聴できる教材があること。誰かに知らせたいと思ったノウハウを、コンテンツで共有できること。

マイクロラーニングは、そのような環境、すなわち自律的学習に必要な環境を実現する手段として、注目されています。マイクロラーニングを使いこなせば、より細かな粒度で、より手軽に、従業員に学習機会を提供することが可能になります。弱点をピンポイントで潰し、全体を補強することができれば、次のステップへの下地が固まります。

「できる」という自己効力感が高まれば、より積極的に、自律的に成長に向かうことができるでしょう。その先に待っているのは、パフォーマンス・アップの正のスパイラル、目標の達成、事業への貢献、そして高い評価です。

本稿では、マイクロラーニングの作り方を解説します。マイクロラーニングはeラーニングの一種なので、部分的に「インストラクショナルデザイン」という教育設計手法を元にした専門的な内容もありますが、仕組みさえ整えれば、企業で実践することは可能です。元々教育設計に携わって来られた方にとっては、成果物を「分解」するような感覚でマスターしていただけると思います。

ぜひ本稿を、あなたの会社の効果的かつ効率的な教育施策にお役立てください。

「できるだけ安価に、かつ良い教材を取り揃えたい」 eラーニングの教材コンテンツの […]…

マイクロラーニングのメリット・デメリットを解説!⇒ 「マイクロラーニング大全」を無料でダウンロードする

AIで要約

- マイクロラーニングは1~5分程度の短い学習コンテンツで、隙間時間を活用でき、学習意欲を高めます。

- 作成には目次骨子、原稿、素材、パッケージ化の5つの段階があり、PowerPointや動画で手軽に作成可能です。

- 運用はサブスクリプション、既存システム活用、新規LMS導入などの方法があり、自社に合った方法を選択できます。

マイクロラーニングとは

まず、マイクロラーニングついて解説します。

マイクロラーニングとは、eラーニングの一種で、「1~5分程度の短いコンテンツを、パソコンやスマートフォンなどで学習する手法」のことです。

マイクロラーニングは基本的に一話完結型で、1~5分と短いので、通勤時間、昼休み、家事の合間、休憩時間などの「すきま時間」を活用して気軽に学習できます。学習に取り組む心理的負荷が下がるので、学習意欲の向上が期待できます。

関連▶マイクロラーニングで自律学習を促進!人材育成への活用方法も解説

関連▶eラーニングシステムとは?【2024最新】企業向け10選を比較表で解説!

マイクロラーニングが注目される理由

マイクロラーニングが注目される理由の一つに、ミレニアル世代の社会進出とその行動特性の影響があります。ミレニアル世代とは、「2000年以降に成人、社会人となる世代」です。

彼らはいわゆる「デジタルネイティブ」であり、物心ついた頃からモバイル機器を使って欲しい情報にすぐにアクセスできる環境にありました。「自分の端末でコンテンツを見るのが当たり前」になったことで、eラーニングもさらに自由な形で企業に導入されるようになりました。

デジタルネイティブのミレニアル世代にとって、自由度の高いマイクロラーニングは親和性が高いと言えます。

マイクロラーニングとeラーニングの違い

マイクロラーニングとeラーニングの違いを以下にまとめました。

表1)従来のeラーニングとマイクロラーニングの違い

| 従来のeラーニング (マクロラーニング) 「本格的な学習」 | マイクロラーニング 「すきま時間の学習」 | |

| 時間 | 30分~1時間 | 1~5分、長くても10分程度 |

| 技術 | Flashなど特殊技術での制作には専門スキルが必要 | PPTベースで作成したアニメーション、または動画が主流 |

| 制作期間 | 3ヵ月 | 1~2週間 |

| 制作費 | 300万~500万円/1本 | 5万~10万円/1本 |

| 内製のしやすさ | × | 〇 |

| メンテナンスの しやすさ | × | 〇 |

| 用途 | ・体系的、長期的な学習 ・スキル向上 ・資格取得 | ・要点を絞った学習、反復学習 ・身近な伝達 ・マニュアルやルールなどの共有 |

| 特徴 | ・PCでの受講が望ましい ・コンテンツのボリュームが多い | ・1話完結型コンテンツ ・スマートフォンでの閲覧が容易 ・アクセスしやすい |

(※制作期間、制作費は外注した場合を想定)

マイクロラーニングには、(1)短く区切られたコンテンツである、(2)1話完結型である、(3)スマートフォンでも閲覧できる、(4)制作にかかる負担が少ない、などの特徴があります。

マイクロラーニングの作り方

マイクロラーニングの作り方には、5つのポイントがあります。

- eラーニングにおける「目次骨子」を理解する

- 「目次骨子」を基にマイクロラーニングのラインアップを把握する

- 原稿を作る

- 原稿を基にコンテンツの素材を作る

- パッケージ化する

それぞれを詳しく解説します。

マイクロラーニングのメリット・デメリットを解説!⇒ 「マイクロラーニング大全」を無料でダウンロードする

eラーニングにおける「目次骨子」を理解する

「目次骨子」とは、学習内容をツリー状に整理したもので、教材の設計書にあたる重要な情報です。

一番大きな目的をトップに置き、その目的をブレークダウン(細分化)する形で学習内容を整理します。

従来型のマクロラーニングの制作では、目次骨子の定義が必須でした。そして、マイクロラーニングにおいても目次骨子は重要な役割を果たします。

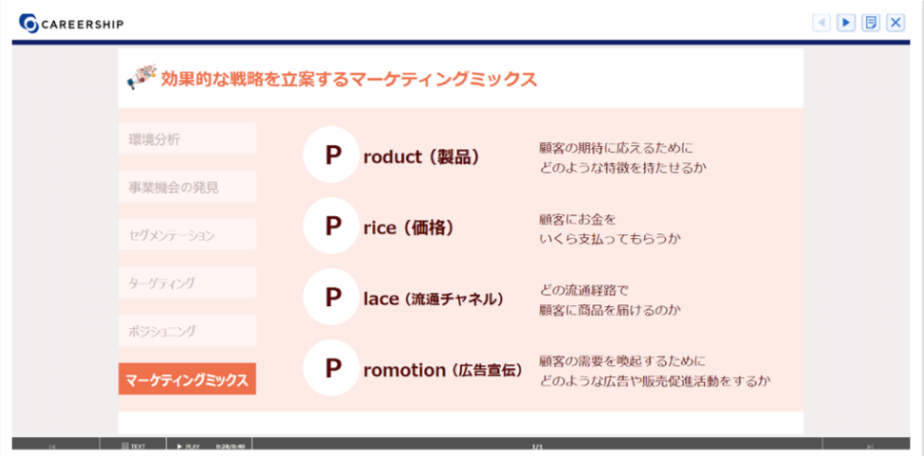

例えば、「4P」について解説するマイクロラーニングを作りたい場合、その背景には「

経営戦略やマーケティングの基礎知識を学んで欲しい」「フレームワークについて理解してほしい」といった大きな目的があるはずです。

イメージ)当社製eラーニング「売れる仕組みを作るマーケティング【4】4P分析」より

目次骨子の質が高いほど、目的に対して過不足のない、最も合理的な順番での学習が可能になります。

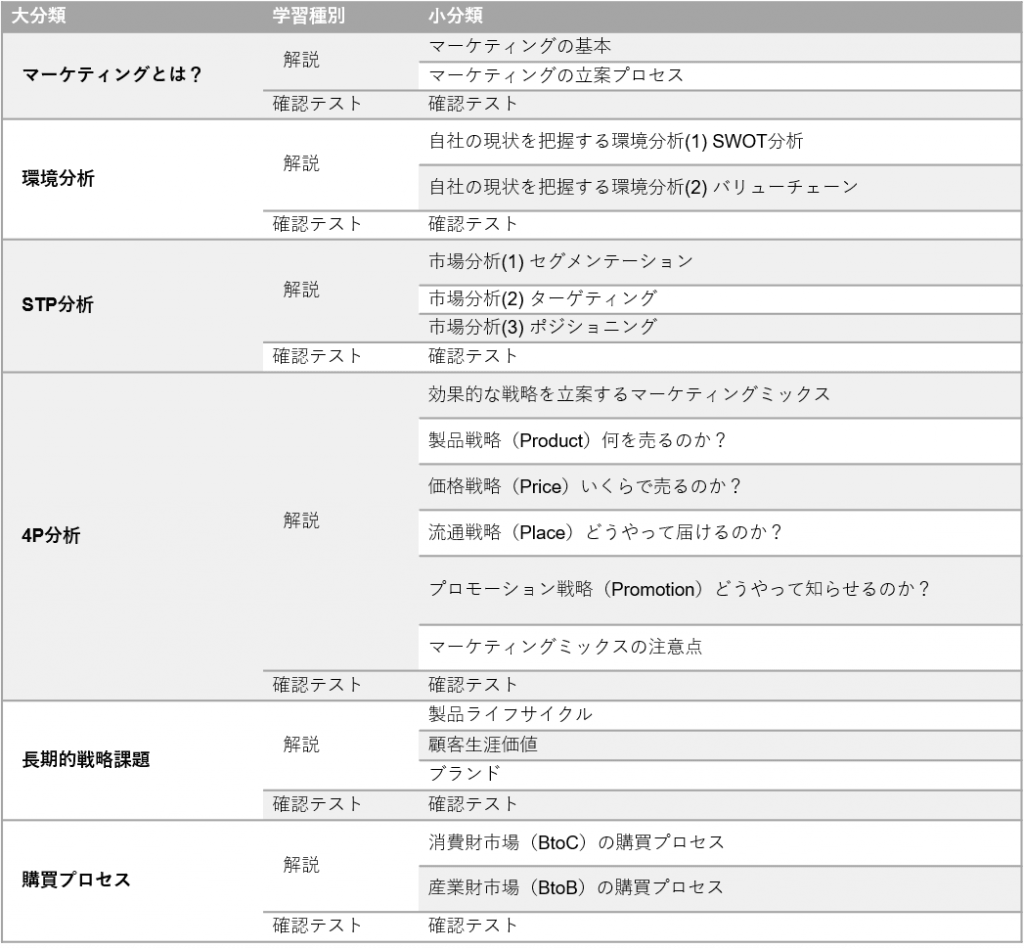

イメージ)当社が提供するマーケティングコースの目次骨子

全ての教育にこのような体系が存在するとは限りません。例えば「用語集」や「食材」といったテーマで、用語や物の名前、概念などを解説するマイクロラーニングをそろえたい場合は、全てのコンテンツを並列に考える場合もあります。

また、新しい情報をどんどん共有するのが目的であれば、細かな計画は不要と言えます。

ただしこの場合でも、ビジネス用語なのか医療用語なのか、ビジネス用語の中でもセールスなのかマーケティングなのか、といった分類は必要です。

情報を分解または整理し、学習させたい最小単位を漏れなく、重複なく洗い出す作業が目次骨子作りの目的と言えます。

「目次骨子」を基にマイクロラーニングのラインアップを把握する

目次骨子を作ったら、一番下の階層にあるタイトルを確認します。この一つ一つがマイクロラーニングになります。

すでに可能な限り分解されているので、この時点でどんな内容の教材を作ればよいかが明らかになっています。目次骨子の作成を丁寧に行うメリットはここにあります。

さらに目次骨子は、学習目標を着実に達成するための仕組み作りにも役立ちます。例えば、上に例示した当社のマーケティングコースでは、大分類の最後に確認テストを設置しています。

大分類別で学習を区切って知識の定着を図ったのちに、次の学習に移行することで、総合的な学習目標を達成することが可能になります。

また、複数のマイクロラーニングをパッケージ化して、LMS上での学習単位とするというものもあります。

以下では、6つのマイクロラーニングがパッケージ化されています。

表2)マイクロラーニングのパッケージ化の例

| 売れる仕組みを作るマーケティング(1) マーケティングとは? | マーケティングの基本 マーケティングの立案プロセス 確認テスト |

| 売れる仕組みを作るマーケティング(2) 環境分析 | 自社の現状を把握する環境分析(1) SWOT分析 自社の現状を把握する環境分析(2) バリューチェーン 確認テスト |

| 売れる仕組みを作るマーケティング(3) STP分析 | 市場分析(1) セグメンテーション 市場分析(2) ターゲティング 市場分析(3) ポジショニング 確認テスト |

| 売れる仕組みを作るマーケティング(4) 4 P分析 | 効果的な戦略を立案するマーケティングミックス 製品戦略(Product)何を売るのか? 価格戦略(Price)いくらで売るのか? 流通戦略(Place)どうやって届けるのか? プロモーション戦略(Promotion)どうやって知らせるのか? マーケティングミックスの注意点 確認テスト |

| 売れる仕組みを作るマーケティング(5) 長期的戦略課題 | 製品ライフサイクル 顧客生涯価値 ブランド 確認テスト |

| 売れる仕組みを作るマーケティング(6) 購買プロセス | 消費財市場(BtoC)の購買プロセス 産業財市場(BtoB)の購買プロセス 確認テスト |

「マイクロラーニングを複数組み合わせたら、マイクロではないのではないか?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、パッケージ化されたマイクロラーニングには、それぞれに起承転結があり、「一話完結」しています。

学習者は、一つ一つのトピックを独立した形で学び、これを繰り返すうちにおのずと全体を網羅的に理解し、科目としての学習目標の達成に至ります。

マイクロラーニングを作るときは、(1)全体像を定義し、(2)ブレークダウン(細分化)したものをマイクロラーニングの一コンテンツとし、(3)一つ一つを一話完結型で作ることを心掛けましょう。

原稿を作る

ラインアップが決まったら、教材を作ります。その際に目安となるボリューム感を把握しておきましょう。

1分間で読めるナレーション原稿は、300字程度とされています。3~5分のマイクロラーニングを作る場合の原稿の文字数は900~1500字程度、10分だと3000字程度になります。

最近では、早く答えが得られるコンテンツが増えています。教材の原稿作成においても「結論ファースト」を意識するとよいでしょう。このコンテンツで伝えたいことは何か、どんなことが分かるのかを最初に提示します。その後、理由を解説していく形が有効です。

原稿を基にコンテンツの素材を作る

自社でマイクロラーニングを作る場合、手軽なのはPowerPoint利用するか、動画を撮影する方法です。ここでは代表的な手法を3つご紹介します。

(1) PowerPointでアニメーション入りのスライドを作り、動画に変換する

プレゼンテーションの資料と同じように、アニメーションを設定したスライドを作ります。並行して、原稿を読み上げたナレーションの音声ファイルを用意します。

最近はAI音声サービスというものがあり、専用のソフトウエアを導入することでプロのナレーターでなくとも、一定の品質のナレーションを作ることができます。

スライドと音声ファイルがそろったら、iSpringなどのオーサリングソフト で、アニメーションのタイミングとナレーションの同期を図ります。

写真)iSpringの編集画面

最後に動画をmp4でエクスポートすれば、完成です。

(2) PowerPointで静止画スライドにナレーションを付け、動画に変換する

アニメーションと音声の同期がいらないシンプルな作りなら、PowerPointだけでも一定品質の講義動画を作ることができます。利用するのは、PowerPointに標準搭載されている録画機能です。プレゼンテーションの流れを録画して、「ビデオの作成」機能を使ってエクスポートします。音声は、オーディオファイルを取り込むか、その場で発表者のナレーションを録音するか、どちらかの方法で各スライドに割り当てることができます。

(3) 動画を撮る

作業の手順や機械の操作方法など、動的な内容を伝えたい場合は、そのシーンの動画を撮り、説明もその中で行う方法が手軽です。講師によるレクチャーや、経営層のスピーチなどを動画にするのもよいでしょう。

パッケージ化する

パッケージ化とは、コンテンツを構成する目次情報や原稿、動画などの要素を「ひとまとめにする」作業のことです。

mp4ファイルをそのまま配信できる環境なら、パッケージ化する必要はないでしょう。パッケージ化する必要があるケースとしては、次のようなものが考えられます。

(1)他のコンテンツと組み合わせて一つの教材にしたい(2)撮影した動画とPowerPointのスライドを組み合わせたい(3)mp4のままではシステムに登録できない

(1)と(2)は、教材の設計に端を発したニーズです。この場合は、eラーニングの教材作成ツールを使うと便利です。主要なLMSベンダーはほぼ必ず教材作成ツールの提供を行っていますので、自社のベンダーに問い合わせてみましょう。

教材作成ツールを使えば、(1)と(2)のような編集を自社で行うことができます。

主要なLMSはmp4登録に対応していますので、(3)はまれなケースです。もし、必要があればシステムのベンダーに問い合わせみるとよいでしょう。

関連▶eラーニングの作り方を設計から運用までプロセスごとに紹介!作成ツールについても解説

関連▶eラーニングは動画で作れる?研修動画・教材の作り方も紹介

マイクロラーニングの運用のポイント

「自社でマイクロラーニングを使いたい」となった場合、いくつかの方法があります。大きくは以下の3つです。

- マイクロラーニングのサブスクリプションサービスを探す

- コンテンツだけ探す(配信は自社の既存システムから)

- マイクロラーニングの運用に適した新しいシステムを探す

一つずつ見ていきましょう。

マイクロラーニングのサブスクリプションサービスを探す

サブスクリプションサービスとは、一定期間のコンテンツや商品などの利用料を定額で支払っていくサービスのことです。

動画配信サービスや音楽配信サービスをイメージすると分かりやすいでしょう。学習コンテンツであるマイクロラーニングについては、eラーニング(LMS)のベンダーがこのサービスを展開している例が多く見られます。

すでにeラーニングを導入している企業では、まず自社のベンダーにマイクロラーニングのサービスがないか、問い合わせてみましょう。

コンテンツだけ探す(配信は自社の既存システムから)

マイクロラーニングは動画で作られているものがメインです。従来型のeラーニングのコンテンツはパッケージ化されていて、SCORMという規格で統制していました。

SCORMの規格に準拠しているコンテンツは、SCORMの規格に準拠しているLMSならどのベンダーのLMSにも登録・配信できるイメージです。

マイクロラーニングはもっとシンプルに、mp4などの動画ファイルで作られるものが多くあります。こうしたコンテンツを探し、自社のシステムに登録して配信することができます。

マイクロラーニングのメリット・デメリットを解説!⇒ 「マイクロラーニング大全」を無料でダウンロードする

マイクロラーニングの運用に適した新しいシステムを探す

マイクロラーニングの導入をきっかけに、教育用のプラットフォームを新規導入、あるいは刷新するという方法もあります。

この場合は、断然LMSのクラウドサービスがおすすめです。LMSは教育や人材育成に特化したシステムであり、ベンダー各社はすでにマイクロラーニング拡大の波を捉えたサービス展開をしています。

新しいシステムを探すには、LMSやeラーニングのベンダーを検索して、話を聞いてみましょう。クラウドサービスを利用するのであれば、自社でサーバーを立てる必要はありませんし、バージョンアップも簡単です。

マイクロラーニングのサブスクリプションサービスが付いているものであれば、箱も中身も用意されている状態なので、すぐに配信ができます。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒ 「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

まとめ

今回はマイクロラーニングの作り方を解説しました。

マイクロラーニングとは、eラーニングの一種で、「1~5分程度の短いコンテンツを、パソコンやスマートフォンなどで学習する手法」のことす。

マイクロラーニングを作るには5つのポイントがあります。

・eラーニングにおける「目次骨子」を理解する・「目次骨子」を基にマイクロラーニングのラインアップを把握する・原稿を作る・原稿を基にコンテンツの素材を作る・パッケージ化する

「目次骨子」とは、学習内容をツリー状に整理したもので、教材の設計書にあたる重要な情報です。一番大きな目的をトップに置き、その目的をブレークダウン(細分化)する形で学習内容を整理します。

目次骨子を作ったら、一番下の階層にあるタイトルを確認します。この一つ一つがマイクロラーニングになります。可能な限り分解されており、どんな内容の教材を作ればよいかが明らかになっています。

ラインアップが決まったら、教材を作ります。その際に目安となるボリューム感を把握しておきましょう。1分間で読めるナレーション原稿は、300字程度とされています。

自社でマイクロラーニングを作る場合、手軽なのはPowerPoint利用するか、動画を撮影する方法です。

パッケージ化とは、コンテンツを構成する目次情報や原稿、動画などの要素を「ひとまとめにする」作業のことです。

マイクロラーニングの運用のポイントは以下の通りです。

・マイクロラーニングのサブスクリプションサービスを探す・コンテンツだけ探す(配信は自社の既存システムから)・マイクロラーニングの運用に適した新しいシステムを探す

サブスクリプションサービスとは、一定期間のコンテンツや商品などの利用料を定額で支払っていくサービスのことです。動画配信サービスや音楽配信サービスをイメージすると分かりやすいでしょう。

マイクロラーニングはmp4などの動画ファイルで作られるものが多くあります。このようなコンテンツを探し、自社のシステムに登録して配信することができます。

マイクロラーニングの導入をきっかけに、教育用のプラットフォームを新規導入するのであれば、LMSのクラウドサービスがおすすめです。

時代の変化に伴って教育の提供スタイルも変化します。多くの時間とコストを掛けてコンテンツを作成しても、従業員の生活スタイルにマッチしていないなら、最大限の効果を期待することはできません。

今回ご紹介したポイントを参考に、効果性の高いマイクロラーニングの作成に取り組んでみるのはいかがでしょうか。