eラーニングとは?企業が知るべきメリット・デメリットと活用方法

最終更新日:

eラーニングとは、「電子機器とインターネットを活用した教育・学習手法」を指します。この記事では、eラーニングのメリットや特徴、eラーニングを活用した教育施策などについて解説します。

\【忙しい方向け】記事の内容を2分で解説!/

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

目次

eラーニングとは?

eラーニングとは「電子機器とインターネットを活用した教育・学習手法」です。電子機器とはパソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子端末を指します。

個々人が持っているこうした端末で、インターネットで配信される教材を受講する。これが今現在普及しているeラーニングの形です。

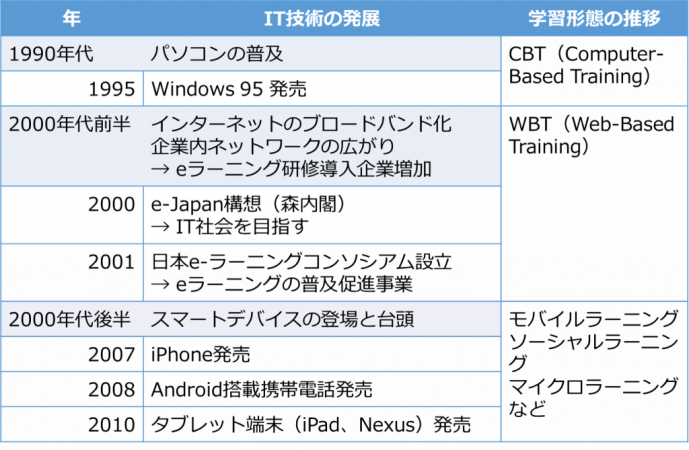

eラーニングの歴史とトレンド

eラーニングの導入を検討するにあたって知っておきたい、eラーニングの歴史とトレンドをご紹介します。

eラーニングの歴史

eラーニングの歴史は、近い未来も含めて大きく4つのステージに分けることができます。

CBT(Computer-Based Training)時代:1990年代

Windows95の普及により、CD-ROMを利用したコンピュータベースのトレーニング(CBT)が広まりました。マルチメディアを活用したインタラクティブな教材が登場しましたが、教材作成コストの負担や修正の難しさがあることから、大企業に限られた導入にとどまりました。

WBT(Web-Based Training)時代:2000年代

日本の「e-Japan構想」により、インターネットの普及が進み、ウェブベースのトレーニング(WBT)が主流になりました。これにより、安価で柔軟な学習が可能になり、教育現場でもeラーニングが広がりました。

モバイル時代:2000年代後半~

スマートフォンやタブレットの普及により、個人がモバイルデバイスで学習することが一般化しました。これにより、社員教育の対象が広がり、動画配信技術の発展により、より多様な学習が可能になりました。また、ソーシャルラーニングやマイクロラーニングといった新しい学習手法も登場しました。

AI/BI時代:2020年以降

現代では、AIとビジネス・インテリジェンス(BI)の活用が進んでいます。AIでは、学習履歴を分析して個別の学習プランを自動作成する構想があり、学校教育などで具体的な取り組みが進んでいます。また、一部の企業では、BIツールを用いて学習履歴をタレントマネジメントシステムなどのデータと連携して分析し、経営判断に活用する施策が行われています。

eラーニングのトレンド

最近のeラーニングのトレンドとして、以下をご紹介します。

- 動画コンテンツ

- ブレンディッドラーニング

- マイクロラーニング

- 教材の内製

- ゲーミフィケーション

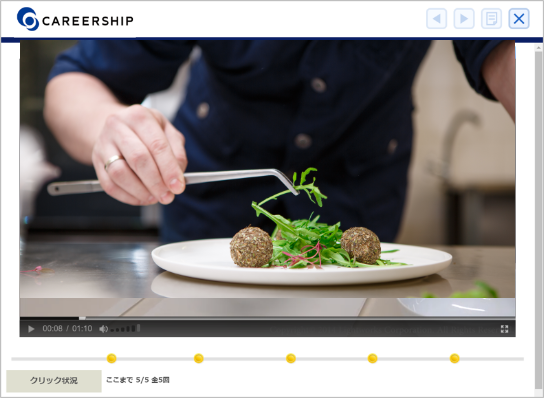

動画コンテンツ

動画配信ビジネスの発達に伴い、eラーニングの世界でも動画の利用が当たり前になっています。eラーニングの教材に使われる動画は、講師による講義を撮影したもの、経営トップのメッセージ、作業マニュアル、新商品やサービスの共有動画など、様々です。業界や職種を問わず、「動きと音を使ってリアリティーを持って伝えられること」が動画教材の最大のメリットと言えるでしょう。

【動画コンテンツのイメージ】

関連 ▶ eラーニングは動画で作れる?研修動画・教材の作り方も紹介

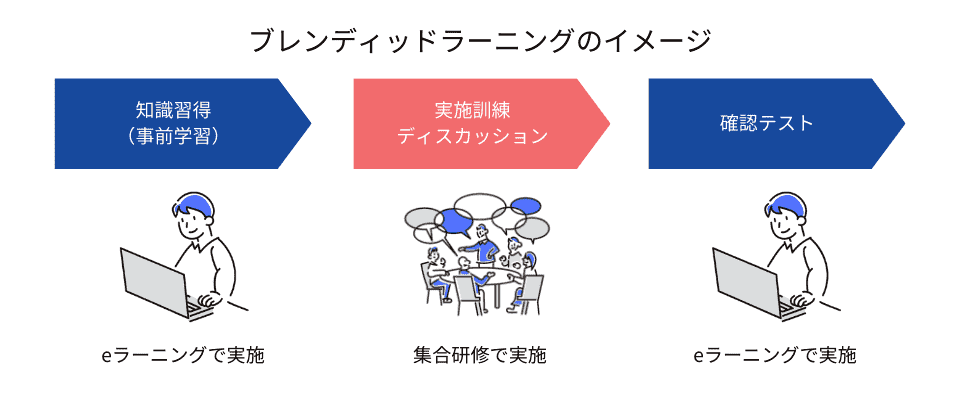

ブレンディッドラーニング

ブレンディッドラーニングは、集合研修とeラーニングを組み合わせて使う手法として知られています。

ディスカッションや実技などが行われる集合研修の前にeラーニングで予習することで、集合研修の当日までに受講者の知識レベルを揃えることができます。また、参加者同士の目的の共有や意識強化につながることから、モチベーションアップが期待でき、集合研修では対面でしかできないワークに集中できることがメリットです。

さらに、集合研修の後にeラーニングによる復習を入れることで、記憶の定着レベルを上げ、集合研修だけでは実現できない学習効果を得ることができます。

マイクロラーニング

マイクロラーニングとは、1~5分、長くても10分程度のコンテンツを、スマホやタブレットで学習する方法です。かつて、eラーニングの想定再生時間は30分から60分が当たり前で、学習画面にはイラストや音声、アニメーションがふんだんに使われていました。1本のeラーニングの開発に、何百万円もの予算が投じられることもしばしばありました。

しかし、現代ではeラーニングは学習目的に向かってよりシンプルに、より安価に、より短く作られるようになっています。作りに凝るよりも、学習内容を端的に伝えるミニマルなeラーニングが評価されているのです。

関連 ▶ マイクロラーニングで自律学習を促進!人材育成への活用方法も解説

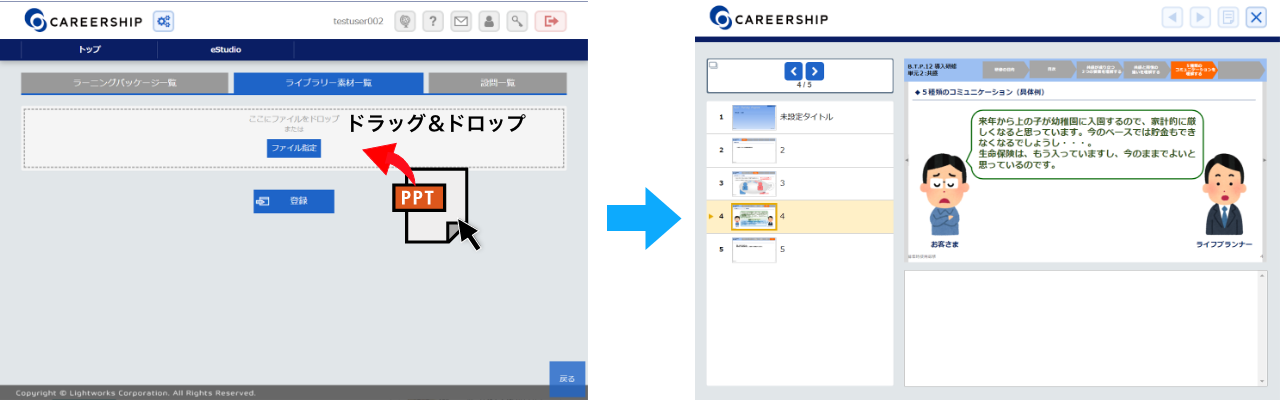

教材の内製

教育予算の削減やeラーニングのミニマル化の動きが重なり、企業におけるeラーニング教材の内製化へのニーズが高まるようになりました。こうした流れを受け、eラーニングのベンダー各社が教材作成ツールをリリースしました。

今では多くの企業が、自社で簡易なeラーニングコンテンツを作り、従業員に配信しています。

【教材の内製イメージ】

動画教材もeラーニング教材も作り放題! ⇒ ライトワークスのeラーニング教材作成ツールを詳しく見る

関連 ▶ eラーニングの作り方を設計から運用までプロセスごとに紹介!作成ツールについても解説

ゲーミフィケーション

ゲーミフィケーションは「ゲームとは関係のない分野に、ゲームの仕組みや手法を活用していく」という取り組み全般を指します。eラーニング、特にマイクロラーニングにゲーミフィケーションを掛け合わせる動きが活発化しています。

例えば単元をクリアするごとにポイントが加算されてアイテムをゲットする、クイズのUI(ユーザーインターフェース)を利用して反復学習を促すとともに、学習者同士を競わせて学習効果を高めるといった使い方が考えられます。頻繁にスマートフォンを使い、オンラインゲームに慣れ親しんでいる若い世代に対し、効果的な手法と言えるでしょう。

eラーニングのメリット

eラーニングには、以下のようなメリットがあります。

- いつでもどこでも学習できる

- コストを抑えて効果的な教育を実施できる

- 運用の手間を削減できる

- 大勢に同じ教育を届けられる

- 学習履歴を分析・活用できる

- 教育プログラムの変更やアレンジがしやすい

いつでもどこでも学習できる

eラーニングは端末とインターネット環境さえあればいつでもどこでも学習できます。学習者は時間や場所に拘束されず、自分のペースで自由に学習できることが大きなメリットです。気軽に学習できる分、学習の習慣化にもつながります。

また、秘匿性の高いeラーニングコンテンツについては、社外で閲覧できないよう、アクセス制限をかけることもできます。

関連 ▶ eラーニングはスマホやタブレットで実施可能!PC学習との効果の違いを事例を通して比較

コストを抑えて効果的な教育を実施できる

集合研修をeラーニングに置き換えると、会場代や講師代、研修の運営に伴う人件費が抑えられ、効率的なコストカットが可能になります。

eラーニング導入の先駆である株式会社オートバックスセブンが試算を行ったところ、同社がeラーニングを用いて始めた教育施策を集合研修で行うと仮定した場合、eラーニングの4倍のコストがかかるという結果が出ています。

また、ある大手学習塾では、新人講師向けの初期教育として実施していた3時間×4コマの集合研修のうち1コマをeラーニングに置き換えることで、教壇に立つまでの期間の圧縮と、集合研修のトレーナーにかけていたコストを25%削減することに成功しました。

関連 ▶ 研修費用の相場はどれくらい?費用を抑える3つの方法や勘定科目についてご紹介 (弊社eラーニングサービスサイトへ移動します)

運用の手間を削減できる

集合研修を実施するには、会場と参加者の日時を押さえる必要がありますが、eラーニングでは必要ありません。システム上に教材を登録したら、必要に応じて実施期間を決め、対象者に向けて配信するだけです。

さらに、学習者とのコミュニケーションも効率化することができます。eラーニングの場合、受講案内はシステム上で一斉配信する形が一般的です。その他の不定期な連絡や問い合わせ対応、関連資料の配布などもシステム経由で行うことができます。

よくある質問はFAQという形でシステムに掲載しておけば、問い合わせ自体も減らすことができるでしょう。

関連 ▶ 集合研修をeラーニングにする方法 動画と専用ツールで簡単リユース

大勢に同じ教育を届けられる

大規模運用はeラーニングの得意分野です。集合研修では実施1回当たりの参加人数が限られ、同じテキストを使っても講師によって品質にむらが生じることがあります。eラーニングなら、例えば1万人の学習者にまったく同じ教育内容を届けることができます。

学習履歴を分析・活用できる

eラーニングでは、テストの点数や学習の進捗状況など、学習履歴のデータを可視化・蓄積することができます。こうしたデータを分析すれば、個人の学習状況を基に必要なサポートをしたり、教育計画を見直したりすることができます。

教育プログラムの変更やアレンジがしやすい

eラーニングでは、例えば以下のような教育プログラムの変更・アレンジが容易に行えるようになります。

- 新入社員研修に「情報セキュリティ教育」の教材を追加

- 古い教材をマイクロラーニング教材に差し替え

- 自社オリジナル教材のうち、法改正に伴う変更部分を修正

学習データの分析を行いつつ教育プログラムのアレンジを重ねていけば、自社の人材育成上の課題に対し、常に最も理想的な教育施策を追求できるでしょう。

eラーニングのデメリットと対策

eラーニングのデメリットとしては以下が挙げられます。対策次第でデメリットが軽減されることもあるため、対策も合わせて解説します。

- システムや教材の導入にコストがかかる

- 実技習得や対面でのコミュニケーションが難しい

- モチベーションのコントロールが難しい

- 受講環境の整備が必要

システムや教材の導入にコストがかかる

eラーニングにかかる費用は目的や使い方によって大きく変わりますが、一般的に導入時の費用が大きくなる傾向にあります。初期費用としては、学習管理システム(LMS)のセットアップ代、教材制作費、カスタマイズ費用などが挙げられます。

また、毎月支払う費用としてはLMSのライセンス料、教材コンテンツや教材作成ツールのライセンス料などが挙げられます。

導入・運用のコストを少しでも削減するには、以下のような対策が効果的でしょう。

- クラウド型のLMSを選ぶ

- 機能面に過不足がないよう、導入前にしっかり検討する

- ボリュームディスカウントで単価を下げる

実技習得や対面でのコミュニケーションが難しい

eラーニングの弱点として、実践形式の学習に向いていない点が挙げられます。そのため実技研修やグループワーク、ディスカッションなどは、eラーニング以外の形で実施を検討する必要があります。

また、集合研修は社員間の関係構築にも役立ちますが、個人で学習するeラーニングにはこうした副次効果がありません。

実技の学習やコミュニケーション面については、以下のような対策を検討しましょう。

- 全ての研修をeラーニングにするのではなく、集合研修も併用する

- LMSの「社内SNS機能」を活用してコミュニケーションや質疑応答を行う

関連 ▶ eラーニング研修は意味がない?効果が出ない原因や改善方法を解説

モチベーションのコントロールが難しい

一所に集まって行われる集合研修には、強制力があります。しかし、eラーニングは個人の自由度が高い分、「忘れてしまった」「やる気が出ない」「忙しい」などの理由でなおざりにされてしまうことがあります。

モチベーション向上を促すためには、下記のような対策が効果的です。

- LMSからチアアップメール(受講促進メール)を一斉配信する

- 組織ごとの学習状況をランキング発表する、eラーニングの実施を絡めた社内資格を創設するなどの社内キャンペーンを実施する

受講環境の整備が必要

eラーニングの利用には、インターネット環境と端末が必要です。昔はこのことが問題になりがちでしたが、今では企業における個人用パソコンの支給は一般化していますし、eラーニング受講に個人のタブレットやスマートフォンの利用を許可している企業も多く見られます。風化しつつあるデメリットと言えるでしょう。

また、個人端末が支給されていなくても、受講サイト自体は個人ごとのログインアカウントで切り替えができるので、共用パソコンやタブレットを利用している例も見られます。こうした点を踏まえて対策をまとめると、以下のようになります。

- 個人用のデバイスを支給する

- eラーニング受講に個人端末の利用を許可する

- 共用パソコンや貸出タブレットでeラーニングを受講できるようにする

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

eラーニングとその他の学習方法の違い

eラーニングを効果的に使うには、その他の学習方法との違いを理解しておくことが重要です。ここでは下記の学習方法の特徴をまとめてご紹介します。

- eラーニング

- オンライン研修(オンライン授業)

- 集合研修

- 書籍

eラーニングの特徴

eラーニングは、専用の学習コンテンツや動画、テスト形式の教材などがあり、個々のペースで進めることが一般的です。自主性が高く、時間などの制約も少ないのが特徴です。

eラーニングの特徴をまとめると、以下のようになります。

|

時間・場所の自由 |

◎ |

|

振り返り学習 |

◎ |

|

自社に合わせたカスタマイズ |

◎ |

|

費用 |

◎ |

|

コミュニケーション |

△ |

オンライン研修(オンライン授業)の特徴

オンライン研修は、特定の時間にオンラインで行われる研修やセミナーを指します。リアルタイムの交流が特徴で、参加者同士や講師との間でやりとりを行うことが可能な教育形式です。

オンライン研修(オンライン授業)の特徴をまとめると、以下のようになります。

|

時間・場所の自由 |

◯ |

|

振り返り学習 |

◯ |

|

自社に合わせたカスタマイズ |

◯ |

|

費用 |

◯ |

|

コミュニケーション |

◯ |

関連 ▶ オンライン研修(Web研修)とは?導入のメリットとデメリット、成功させるポイント (弊社eラーニングサービスサイトへ移動します)

集合研修の特徴

集合研修は、講師と受講者が同じ場所に集まり対面で行う研修のことです。新入社員研修や階層別研修など大人数が対象である場合や、実技を学ぶ内容の場合に多く用いられます。

集合研修の特徴は以下の通りです。

|

時間・場所の自由 |

△ |

|

振り返り学習 |

△ |

|

自社に合わせたカスタマイズ |

◯ |

|

費用 |

△ |

|

コミュニケーション |

◎ |

関連 ▶ 集合研修のメリットとは?オンライン研修とのブレンドが効果的な人材育成のカギ (弊社eラーニングサービスサイトへ移動します)

書籍の特徴

書籍による学習は、市販のテキストを購入し、個々のペースで学習してもらう形が一般的です。学習者としては気軽に始めやすいものの、管理者にとっては学習の進捗が把握しづらいため、自己啓発や資格取得などに適した手法です。

書籍による学習の特徴をまとめると下記のようになります。

|

時間・場所の自由 |

◯ |

|

振り返り学習 |

◯ |

|

自社に合わせたカスタマイズ |

× |

|

費用 |

◎ |

|

コミュニケーション |

× |

eラーニングを活用した教育施策の例

eラーニングを活用して実施できる教育施策として、以下のような例が挙げられます。

|

教育施策 |

施策の例 |

|

全社教育 |

・コンプライアンス教育 |

|

部門別教育 |

・営業向け研修 |

|

階層別教育 |

・内定者研修 |

|

店舗教育 |

・商品教育 |

|

専門教育 |

・専門的な知識や技術の伝達、マニュアルの共有 |

|

語学教育 |

・外国語の習得 |

eラーニング教材は大勢に同じ教育を届けることに適しているため、全社員を対象としたコンプライアンス教育やハラスメント教育などが行いやすくなります。さらに、LMSの機能を活用すれば「階層別教育」「部門別教育」のように、対象者を細かく設定して教育を行うこともできます。

関連 ▶ eラーニングで企業の社員教育はここまでできる!研修マップ付きで活用法を解説

eラーニング導入に必要なもの

eラーニングの導入には、下記の4つが必要です。

- LMS(学習管理システム)

- 教材コンテンツ

- 受講者用の端末

- サポート担当者

LMS(学習管理システム)

LMS(学習管理システム)は、eラーニング教材の配信・学習にまつわる管理機能を備えたシステムです。「eラーニングシステム」と呼ばれることもあります。

企業や学校といった組織でeラーニングを導入する場合、教材の質はもちろんのこと、管理機能を担うLMS選びも非常に重要です。LMSの機能は製品やプランによって大きく異なり、機能が充実するほど費用も高額になる傾向にあります。

関連 ▶ LMS(学習管理システム)とは?専業ベンダーが基礎から選定ポイントまで徹底解説

教材コンテンツ

eラーニングの教材コンテンツは、以下のようにさまざまな形式があります。

- PowerPointスライド形式

- シナリオシミュレーション形式

- アニメーション形式

- マンガ形式

- ゲーム風クイズ形式

また、教材を用意する方法としては、以下の4つのパターンがあります。

- 既製のeラーニング教材を購入する

- 既製のeラーニング教材をカスタマイズする

- eラーニング教材をオーダーメイドする

- eラーニング教材を自社で制作する

自社で教材を自作したい場合は、教材作成ツールも必要となります。

受講者用の端末

eラーニングを受講するための端末として、パソコンやタブレット、スマートフォンなどが必要です。

パソコンのみでも問題はありませんが、「いつでもどこでも受講できる」というeラーニングのメリットを生かすのであれば、タブレットやスマートフォンなど、複数のデバイスで受講できる状態にすることが望ましいでしょう。

サポート担当者

eラーニングをスムーズに運用していくためには、技術的なトラブルや学習に関する疑問を解決するサポート担当者が必要です。システムの運用に関しては、社内に運用担当者を置くほか、LMSのベンダーが運用サポートを行ってくれるサービスもあります。

また、学習面では「メンター」や「チューター」と呼ばれる学習支援者のニーズが高まっています。学習支援者は、学習に関する質問・相談に答えたり、受講のリマインドを行ったりして、学習側のモチベーション維持・向上をサポートします。

eラーニング導入に成功した企業の事例

企業の現場では、実際にどのような理由でeラーニングを導入し、どのような効果が出ているのでしょうか。eラーニング導入に「成功」した企業の事例をご紹介します。

株式会社テンポイノベーション

株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上と研修担当者の負担軽減を目指し、オリジナル動画教材を使ったeラーニングを新入社員研修に導入しました。

同社では毎月2人ほどのペースで新入社員が入社しますが、eラーニング導入前は新入社員研修に約100時間必要で、研修担当者に相当な負荷が掛かっている状態でした。また、新入社員が一人前のレベルに到達するまでに2〜3年かかっており、定着率も不安定なことが課題でした。

eラーニング導入後は、1回1時間程度掛けて実施していた講座を動画視聴に置き換え、視聴後に担当者が理解度をチェック、フィードバックする形で研修を実施するようになりました。指導は早ければ2〜3分で終わるため、時間的な負担が大きく軽減されました。

動画教材を制作する過程で社内に点在するノウハウや知見が体系的に整理され、研修の質を高いレベルで均一化することに成功しました。さらに、効率的な研修が可能になったことで新入社員のフォローやケアに使う時間も増え、成長速度の促進、定着率向上にも寄与しています。

株式会社ポーラ

株式会社ポーラは、対面や紙ベースの研修が基本で研修調整に手間がかかり、教育のデータも蓄積されていないことが課題でした。そこで、学びやすい環境を整え、学習データを蓄積・活用することを目的として、eラーニングを導入しました。

同社では、eラーニング導入により新人向けの基礎知識や接客力の向上、新製品の情報といった教育・販促知識のコンテンツを動画で受講できるようにしています。また、メークやエステなどの実技研修は、知識習得はオンライン、実技は対面研修で行うブレンディッドラーニングを活用しています。

eラーニングシステム導入後は、研修場所や時間の拘束といった負担が軽減され、BD(ビューティーディレクター)がお客様と接する時間を優先できるようになりました。また、運用開始から3年後には使いやすさの追求と組織構成に合わせたリニューアルを行い、一人当たりの教材コンテンツの着手数が1.3倍に、修了数は1.8倍に増加しました。

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社(旧:JXTGエネルギー株式会社)は、国内に11,000店を超える店舗を展開しています。全ての店舗に研修を行うには限界があり、スタッフ教育を向上させるには店長の業務負担が大きくなることから、顧客満足の向上を目的としたeラーニング教材を開発し、店舗でのスタッフ教育に導入しました。

eラーニング導入後は、教育の一定水準が保てることから、スタッフへの教え方にばらつきがなくなりました。eラーニングの学習を土台として実技演習、OJTへとつなげていくことで、クレーム減少や接客の質の向上、さらには店舗全体の雰囲気も良くなるといった効果が見られています。

eラーニング導入で失敗しないためのポイント

eラーニング導入で失敗しないためのポイントとして、下記の3つをご紹介します。

- 導入の目的を明確にした上で機能を選ぶ

- 操作性や管理機能にも注目する

- 発展的に使えるかどうかをチェックする

導入の目的を明確にした上で機能を選ぶ

eラーニングを導入する際には、「研修にかかる負担を削減したい」「スタッフの商品知識を均一化したい」など、導入の目的を明確にすることが重要です。目的が明確であれば、システムにどの程度の機能を持たせるか、どのように運用するかも検討しやすくなります。

また、例えば下記のような目的・条件によって、どのような教材・システムを導入すべきか変わってきます。

|

教材の配信 |

・シンプルに既成の教材コンテンツを視聴できればよい |

|

受講管理 |

・受講状況を一覧で把握し、必要に応じて対象者にリマインドを送りたい |

|

その他 |

・スマートフォンで、自宅や通勤中も含めた隙間時間に利用したい |

導入の目的を明確にした上で、上記のように求める機能・活用シーンを具体的にイメージできれば、eラーニング導入における失敗を防ぐことができるでしょう。

操作性や管理機能にも注目する

eラーニングの画面は、ユーザーにあれこれ考えさせず「直感的な操作」ができるのが理想的です。操作のしづらさ、分かりにくさはユーザーにストレスを与え、学習意欲の低下にもつながりかねません。次のような点に注目してみましょう。

- 画面の見やすさ

- 情報の配置の合理性

- 次に必要な操作の分かりやすさ

- スマホ・タブレットで操作しやすいか

- シングルサインオン(1度のユーザー認証で複数のシステムの利用が可能になる仕組み)が可能か

また、管理機能も使いやすさを決める重要な要素です。自社の現状に合わせた運用ができることはもちろん、体制変更にも柔軟に対応できるものが理想的です。管理機能においては、次のような点に注目してみましょう。

- 人事異動、将来的な組織改編に対応できるか

- 受講者登録や履修登録のしやすさ

- 管理者の権限設定を柔軟に変更できるか

- 人事情報など、他のシステムと連携ができるか

- 学習履歴のインポートやエクスポートは可能か

発展的に使えるかどうかをチェックする

eラーニング導入では、「LMSが機能追加やカスタマイズに対応しているか」も大きなポイントです。一定期間運用した後に別のシステムに乗り換えるとなると、受講者や学習履歴のデータを一から登録し直す必要があったり、今まで利用していた教材が使えなくなったりする可能性があります。

そのため、将来的に機能を拡張したり、ユーザー数を増やしたりといった発展的な使い方ができるかどうかもチェックしておきましょう。eラーニング教材については、「SCORM(スコーム)」という標準規格があります。これに準拠していればeラーニングコンテンツと履歴を別のeラーニングシステムに移すことが可能なため、教材の規格についても確認しておくことをおすすめします。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

まとめ

eラーニングとは、電子機器とインターネットを活用した教育・学習手法を指します。近年では、動画コンテンツの活用に加え、ブレンディッドラーニングやマイクロラーニングなど、学習効果を高めるさまざまなアプローチも注目されています。

eラーニングを効果的に活用するには、メリットとデメリットを正しく理解し、デメリットを補う対策を講じることが重要です。また、eラーニング以外の学習方法との違いを踏まえた上で、状況に応じて学習方法を使い分けたり、組み合わせたりすることで、より学習の効果を高めることができます。

さらに、eラーニング導入で失敗しないためのポイントは主に下記の3つが挙げられます。

- 導入の目的を明確にした上で機能を選ぶ

- 操作性や管理機能にも注目する

- 発展的に使えるかどうかをチェックする

教育施策の1つとして、ぜひ自社に合ったeラーニングの活用を検討してみてください。