「状況が変化してもブレない人材育成のポイントを知りたい」

戦略人事の推進、これに伴う人材育成の見直し、教育のICT化、そして新型コロナウイルス対策―企業の人材育成周りはざわついた状況が続いています。

日本経済団体連合会(経団連)のアンケート調査によると、自社の人材育成施策が環境の変化に「対応できていない部分がある」と回答した企業は9割弱(88.8%)に上ります1。新型コロナウイルスの影響もあり、現場の混乱はさらに深刻化しているものと思われます。

戦略人事の考え方に倣えば、企業の人材育成は経営目標に沿って進められるべきであり、外部の状況や手法が多少変わっても、育成方針そのものに大きな変更はないはずです。一方で、このVUCAの時代、経営目標そのものの変更もあり得ます。

戦略というのは常に見直されていくものです。戦略人事にかじを切っていく以上、企業の人材育成も変化に柔軟なものでなくてはなりません。

近年注目されている人材の能力要件に「レジリエンス」がありますが、企業の人材育成にも正にレジリエンスが必要といえるでしょう。しっかりとした芯を持ち、それでいて変化に対しては柔軟に対応できる、「しなやかさ」です。

そこで本稿では、社会状況がどのように変化しても、軸がブレない、かつ、しなやかな自社の人材育成を実現するために、戦略人事時代の人材育成のポイントを6つの項目に分けて詳しく解説します。また、それらを実践するために必要なこともご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!⇒ 「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

戦略人事時代の人材育成のポイント

戦略人事は、従来の人事の業務に加え、経営戦略の達成のために経営層と同じ視点から組織マネジメントを行うのが特徴です。経営戦略と人事を一体化させ、採用、育成、配置などの施策を1本の戦略で結び、実行していきます。

人材不足やビジネスのグローバル化といった課題の中で、組織のパフォーマンスを高め、業績に貢献していくことが目的です。

戦略人事における人材育成は、経営目標を達成するための重要な要素の1つと位置付けられます。

人材開発部門は、具体的なスキルはもちろんのこと、自社の経営目標や将来のビジョンをしっかり理解し、実現に向けて行動できる人材を育成しなければなりません。そのために、現状の教育体系や教育手法を、企業の5年後、10年後を見据えたものに変えていく必要も出てくるでしょう。

以下では、そのような人材育成を行うためのポイントを、6つご紹介いたします。

関連 ▶ 戦略人事とは?日本企業における導入のポイントや障壁、事例をご紹介

ポイント1. 戦略人事と人材育成をリンクさせる

1つ目のポイントとして、戦略人事と人材育成の関係について整理していきます。戦略人事を前提にした人材育成というのは具体的にどのように進めればよいのでしょうか。基本的なところでは、以下の3つが挙げられます。

- 計画段階から経営目標を意識する

- ルーチン業務の負担軽減と、戦略づくりへの注力

- 人材開発担当者の育成

計画段階から経営目標を意識する

戦略人事は、経営戦略を実践するための人事マネジメントです。人材育成も経営目標に基づき、その達成を目指すものでなければなりません。そのことを従業員に理解してもらうのも、育成の一環といえるでしょう。

自社の人材モデルを考えるとき、目標を立てるとき、育成計画を立てるとき、常に経営目標や戦略を意識しましょう。研修のガイダンスに経営目標との関係を明記するなど、折々で学習者にメッセージを発信していくことも大切です。

また、経営の立場から人事全体を考えるCHRO(Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)や、経営層と人事をつなぐHRBP(Human Resource Business Partner:HRビジネスパートナー)といったポストを設置することで、組織そのものを変えていくという考え方もあります。

CHRO、HRBPについては、以下の記事を参考にしてください。

関連 ▶ CHRO(最高人事責任者)とは 戦略人事を加速するキーマンの役割と事例

関連 ▶ HRBPとは?経営と人事をつなぐビジネスパートナーが戦略人事を促進

ルーチン業務の負担軽減と、戦略づくりへの注力

戦略人事において、人材開発部門のリソースは煩雑な事務作業よりも戦略の企画・立案に割かれるべきです。担当者が戦略づくりに注力できるよう、現行のルーチン業務は自動化したり、業務分担を見直したりして負担を軽減する必要があります。詳しくは「ポイント2」をご参照ください。

関連 ▶ HR Tech とは?導入メリットやトレンドをご紹介[業界カオスマップ付]

人材開発担当者の育成

人材開発部門の担当者自身が旧来の人事部の在り方から抜け出せないでいると、戦略人事を前提とした人材育成は難しくなります。まずは人材開発部門自体の意識改革が必要です。

経営層の考えや自社の目指す方向を理解し、長期的かつ包括的な視点で育成計画を立て、業務部門とわたり合っていける人材を育てましょう。

CLO(Chief Learning Officer:最高学習責任者・最高教育責任者)を置くことで教育を組織化し、その運営に必要な人材を配置・育成していくというのも1つの方法です。

関連 ▶ CLO|chief learning officerとは?企業における教育TOPの役割を解説

このように、戦略人事と人材育成をリンクさせるには、人材開発部門、場合によっては経営層レベルからの意識改革が必要です。組織変更や制度改革が必要になる場合もあるでしょう。人材開発部門の動き方自体にも、戦略性が必要といえます。

ポイント2. ICT化の推進

2つ目は、ICT化の推進です。人材開発プラットフォームを導入することで、圧倒的に人材育成の効率化を図ることができます。さらに、人材育成の効果を高めることにもつながるでしょう。ICT化を推進するには、以下のようなことが必要です。

- 人材開発プラットフォームの導入

- eラーニングの活用

- データ活用

人材開発プラットフォームの導入

人材開発プラットフォームとは、人材開発の施策全般を管理・運営することのできるツールを指します。具体的なイメージとしては、多くの企業がすでに導入しているLMS(Learning Management System:学習管理システム)の進化版と考えていただければよいと思います。

LMSと言えば従来はeラーニングの運用システムでしたが、今では集合研修の管理やウェビナーの実施、アンケート、社内SNS、スキル管理、キャリアマップなど、多彩な機能を取りそろえたものがあります。

優良なLMSの導入は、人材育成のICT化の中核となるでしょう。従業員用のポータルとして活用することで、自律的な学び、これを通じた成長を促すことができます。

個人の体験に基づいて個別最適な学習の実現を目指す新しい形態をLXP(Learning Experience Platform: 学習体験プラットフォーム)といいますが、日本では従来型のLMSを拡張することでLXP思想を実現する動きが主流となりつつあります。

人材育成のICT化を図るなら、LMSのさらなる進化と活用を目指すべきです。今使っているLMSのベンダーに、将来的な方向性を問い合わせてみましょう。

参考)当社製LMS「CAREERSHIP®」のトップ画面

関連 ▶ LMS(学習管理システム)とは?専業ベンダーが基礎から選定ポイントまで徹底解説

関連 ▶ LXPとは?LMSとの違いやメリットは?人材育成の最新トレンド紹介

eラーニングの活用

eラーニングは普及し始めの頃から大きく進化しており、従業員一人一人の階層や習熟度などに合わせて、個別に、より専門性の高い内容を配信できるようになっています。AIが必要な学習を自動的に提供するシステムの研究も進められており、将来的に実現される可能性は十分にあります。

また、スマホやタブレットによる「いつでもどこでも」可能な学習の需要が高まり、セキュリティや教材内容・仕様を工夫して提供されています。eラーニングの進化により、精度や学習効果が向上し、学習の提供・カスタマイズも格段に楽になりました。

関連 ▶ eラーニングのトレンドから人材教育のICT化の方向性をとらえる

データ活用

LMSには、集合研修への参加実績やeラーニングの学習履歴、テストの結果などが保管されます。こうしたデータを活用することで、以下のような施策が可能になります。

- 従業員の知識やスキルの状況を把握し、配置に活用する

- 苦手分野を把握し、強化策の立案に役立てる

- 学習量(参加プログラムの数やアクセス時間帯など)を分析し、研修の手法を見直す

- BIツールを使って成績や研修の実施状況をグラフ化し、教育施策や成長度合いを「見える化」する

1点目はタレントマネジメントに近い使い方です。タレントマネジメントシステムと違う点は、LMSなら従業員のある時点での「タレント」を把握するだけでなく、そのデータを同じシステム内で教育施策につなげられることです。強化すべき分野について、打ち手となる研修プログラムを推進していけばよいのです。

また、アンケートや意識調査などを通じて、従業員がどのようなキャリア志向を持っているか、企業に何を求めているのかを確認することも可能です。BIツールによる見える化と併せて、経営陣へのレポーティングや提案に活用できるでしょう。

LMSに蓄積されるデータは、教育だけでなくさまざまな人事施策のプランニングに役立ちます。

以上のように、人材開発のICT化の推進によって得られるメリットは計り知れません。運用や分析は極力自動化し、担当者は戦略づくりに専念するという、戦略人事における理想的な形がここにあります。

ポイント3. 教育手法に関するトレンドの把握

3つ目は、教育手法に関するトレンドの把握です。近年は教育分野でもICT化が進んでおり、忙しいビジネスパーソンにとって便利で効果的な手法が注目されています。ここでは、主なものを3つご紹介します。

- ブレンディッドラーニング

- マイクロラーニング

- アダプティブラーニング

ブレンディッドラーニング

ブレンディッドラーニングは、集合研修とeラーニングを「良いとこどり」する形で組み合わせる学習方法です。代表的なのは、eラーニングで基礎知識を習得した後、集合研修で実践力を培うというスタイルです。

動画が普及したこともあり、eラーニングで学べる内容は従来に比べて高度化・広範囲化しています。その分、グループワークやアウトプット力を強化するためのトレーニングは、集合研修に集約されつつあります。

その集合研修も、かなりの部分でオンライン化が可能となりました(いわゆるウェビナー)。ブレンドする題材は以前と比べると確実に多様化しているといえるでしょう。

関連 ▶ オンライン研修だけでは不安な時に ブレンディッドラーニングの勧め

関連 ▶ オンラインでグループワークをする方法 研修向きWeb会議システム5選

マイクロラーニング

マイクロラーニングとは、少ない学習量を短時間で、スマホなどを使って手軽に学習する方法です。学習時間は一般的に1~5分程度とされており、短い分、学習内容がコンパクトにまとめられ、要点が分かりやすいことが特徴です。

隙間時間を活用して学習を継続しやすい点もメリットです。モバイル機器の進化や通信環境の整備が進み、外出先でも気軽に動画が見られるようになったのも、マイクロラーニングが注目される一因です。

関連 ▶ マイクロラーニングで自律学習を促進!人材育成への活用方法も解説

アダプティブラーニング

アダプティブラーニングは、ICTやソーシャルメディアなどを使い、学習者一人一人の習熟度に合わせて学習内容や学習方法を分析し、適した学習コンテンツを提供する学習方法です。

従来の教育では、1人の教師が大勢の生徒を見るため、進度の合わない生徒が出たり、教師の質や相性によって生徒の成績が伸び悩んだりする場合がありました。アダプティブラーニングでは、学習システムが、オーダーメイドで最適な学習プログラムを作成し提供します。ICTやデータ解析の技術が進化したことで可能になった手法といえます。

関連 ▶ アダプティブラーニングが人材育成にもたらす効果と普及に向けた課題

ICTの技術革新は日進月歩です。今後もさまざまな教育手法が登場するでしょう。効果がありそう、自社の従業員に合いそうといった手法を見逃さないよう、普段から情報収集を心掛けましょう。

ポイント4. 階層ごとの課題の見極め

4つ目は、階層ごとの課題の見極めです。以下のようなカテゴリごとに課題を整理し、適切な指導を行う必要があります。

- 新入社員

- 中堅社員

- 管理職

- 中途採用社員

新入社員

新入社員は、専門的な教育よりも、まず社会人としての基礎を身に付けることが大切です。基本的なビジネスマナーはもちろん、自社がこれまでどのようなビジネスを行ってきたのか、経営目標や将来のビジョンを理解させることも重要です。

その中で新入社員に期待される役割を説明し、自社で働く自分をイメージさせることで、職場への定着とモチベーションアップを図ります。

関連 ▶ 新人育成計画、新人教育カリキュラム作成術!最強の組織を作る研修施策【サンプル付】

中堅社員

中堅社員には、企業の主戦力となってもらうため、専門性のスキルアップが必要になります。より仕事の質を上げていくために、課題発見・解決能力やプレゼンテーション力なども強化するとよいでしょう。

また、自社の将来を担う人材であることを自覚させ、「自身の仕事だけではなく、全体の流れを見て行動する」「後輩の指導について考える」などができるようにすることも必要になってきます。

関連 ▶ 中堅社員研修の目的とは?期待できる効果、おすすめ研修内容を解説!

管理職

管理職は、自社の経営目標や将来のビジョンをよく理解し、その実現のために従業員を指導するリーダー的な役割を担います。

そのため、経営戦略やマネジメントなど組織に関する知識の他、チームメンバーや部下との円滑なコミュニケーションの取り方や、適正な評価の方法を身に付け、従業員が安心して実力を存分に発揮できる環境を整えることが求められます。そのためには、以下のようなソフトスキルの強化が不可欠です。

- フィードバック

- キャリアデザイン

- ダイバーシティ

- チームビルディング

- ストーリーテリング

- ポジティブフィードバック

- 権限移譲

上記のスキルの詳細は、以下の参考記事をご覧ください。

関連 ▶リーダーになるすべての人に知ってほしい その戦略的役割と6つのソフトスキル

関連 ▶ 管理職研修で学ぶべき内容は?管理職の職階別の役割や目的から成功のポイントを解説

中途採用社員

中途採用社員は新入社員と異なり、社会人としてのマナーや仕事の取り組み方は一通り身に付いています。

即戦力として実力を発揮してもらうためには、中途採用社員が前職(社)との違いに戸惑ってしまわないよう、入社後は速やかに、業界知識や自社の商品・サービス知識、仕事の進め方、社内ルールなどの教育をしましょう。

また、早期に職場に定着させ離職を防止するため、上司や部下、同僚との積極的なコミュニケーションを促すことも大切です。

以上のように、年齢や階層などによって、重視することや優先課題が異なります。育成対象一人一人に合った指導を行いましょう。

関連 ▶ 階層別研修とは?種類や目的、教育の体系図、学ぶべきカリキュラムを紹介

ポイント5. 求められる人材像の見極め

5つ目は、求められる人材像の見極めです。社会状況や自社の経営戦略から、どのような人材が求められているのか、明確にしておく必要があります。

現代は正にVUCA時代です。新しいサービスや技術が次々と生み出され、少し前の知識や常識は短期間で陳腐化してしまいます。

また、グローバル化に伴う人の大移動や、行き過ぎた開発による環境破壊・生態系の変化などは、新型コロナウイルスのような感染症の発生・流行につながっています。今後も、技術や文明の進化とともに、人々の日常や価値観を一変させる出来事が起こる可能性があるでしょう。

このような状況でビジネスを成功させるには、変化に対応していくためのソフトスキルや、自発的に学習や情報収集を行い、その知識を基に新しい価値を創造するスキルが必要とされます。このようなスキルは「21世紀型スキル」に定義されています。

「21世紀型スキル」は、国際団体の「ATC21s」(21世紀型スキル効果測定プロジェクト)によって提唱されている、21世紀以降のグローバル社会を生き抜くために必要とされる能力です。

今後は、この「21世紀型スキル」を持つ人材が求められるでしょう。具体的には、以下のようなスキルです。

1 思考の方法(Ways of Thinking)

(1) 創造力とイノベーション

(2) 批判的思考、問題解決、意思決定

(3) 学ぶことの学習、メタ認知(認知プロセスについての知識)2 働く方法(Ways of Working)

(4)コミュニケーション

(5)コラボレーション(チームワーク)3 仕事のツール(Tools for Working)

(6) 情報リテラシー

(7) 情報通信技術のリテラシー(ICTリテラシー)4 世界の中で生きる方法(Skills for Living in the World)

(8) 地域と国際社会での市民性

(9) 人生とキャリア

(10) 個人及び社会における責任(異文化の理解と異文化への適応力を含む)引用:トーマツイノベーション編著(2017)『人材育成ハンドブック』眞崎大輔,ダイヤモンド社

関連 ▶ 21世紀型スキルとは グローバル社会に求められる新しい人材像をご紹介

このような人材を育成するには、教育面や環境面で以下のような点を意識していくことが大切です。

- アウトプット力を重視した教育

- スピードを意識し、施策の回転を速められる環境づくり

- ICTとエモーション(感情)の相乗効果を狙う仕組みづくり

- スキルや業務の優先順位を明確にし、無駄をなくす

- 個々人の適性を生かした組織づくり

アウトプット力を重視した教育

現在、学校教育や、企業の集合研修においても、講師が受講者に講義をする座学が中心で、知識のインプットが主に行われています。

21世紀型スキルには、批判的思考や問題解決といったスキルが挙げられていますが、インプットだけの教育ではこれらの能力は身に付きにくいでしょう。インプットした知識を基に、新しい価値をアウトプットする訓練が必要です。

そのためには、ディスカッションやグループワークなど、講師が課題を与え、受講者同士で協力して解決策を検討する、アウトプットを重視した教育を積極的に取り入れていくことが必要になります。

関連 ▶ 反転授業とは オンライン型の企業研修でアウトプット力を高める秘策

スピードを意識し、施策の回転を速められる環境づくり

変化が速く激しいVUCA時代では、じっくり時間をかけて完璧に仕上げるというビジネススタイルは適しません。不完全でも次々と案を出し、実践しながら改善を重ね価値を高めていく、スピード感のあるアプローチが求められます。

個人や組織が苦境に直面した際に素早く立ち直るため、レジリエンスを高めることも大切です。

このようなアプローチをしやすくするには、誰もが遠慮なく、率直に意見や提案ができる環境づくりが欠かせません。例えば、従業員の心理的安全性を高めたり、フィードバックの際に「率直さ」を心掛けたりすることなどが有効です。

関連 ▶ 心理的安全性とは Googleが確立した「良いチーム」の土台を作る方法

ICTとエモーション(感情)の相乗効果を狙う仕組みづくり

今日のビジネスはICT機器なしには成り立たないため、PCやスマホ・タブレットなどの取り扱いをはじめとしたICTスキルは不可欠なものです。ICT機器をうまく利用した上で、自分の頭で考え、課題を解決するスキルが求められます。

また、ICT技術が進歩し活用が進む一方で、人間だからこそ生み出せる価値が期待されています。そのため、人と人とをつなげ、協力して事を成すことを促す、エモーション(感情)を重視する施策の必要性が高まっています。

例えば、SNSは近年、企業内でも活用されており、コミュニケーションやコラボレーションの活性化に一役買っているといえるでしょう。

スキルや業務の優先順位を明確にし、無駄をなくす

ICT技術の進歩やAIの登場によって、今まで人間が行ってきた仕事が次々と自動化されており、その仕事をこなすためのスキルや学習も必要とされなくなりつつあります。そのため、今一度、本当に注力すべき仕事、新たに必要とされるスキルや学習などを整理し、生産性を高める工夫をする必要があります。

また、従業員自身は今までの仕事の進め方がベストだと考えていても、本当は変えるべきかもしれない場合があります。人間の日々の行動の40%は無意識に行われている2ため、ルーチン業務や日々の習慣になっている部分を見直すようアドバイスすることで、より良いパフォーマンスができるようになります。

個々人の適性を生かした組織づくり

現代は、スピード感のあるビジネスのやり方が求められます。しかし従来のような縦割りの組織では、どうしても動きが鈍くなりがちです。

そこで、例えば、タレントマネジメントを活用し、誰がどのような分野で優れているか、どのような仕事に興味・関心が強いか、すぐに把握できるようにしておくとよいでしょう。

組織横断的にその分野を得意とする従業員を集めてチームをつくり、そのチームに権限を与える仕組みをつくれば小回りが利き、フットワークを軽くすることができます。

関連 ▶ 【事例あり】タレントマネジメントとは?能力の見える化で人事戦略を変える

ここまで、これからの時代に求められる人材像と、その育成のポイントを見てきました。VUCA時代に自社の経営戦略を実現するためには、従業員が21世紀型スキルを身に付け、伸ばすことが不可欠です。そのための環境整備や教育を積極的に行っていきましょう。

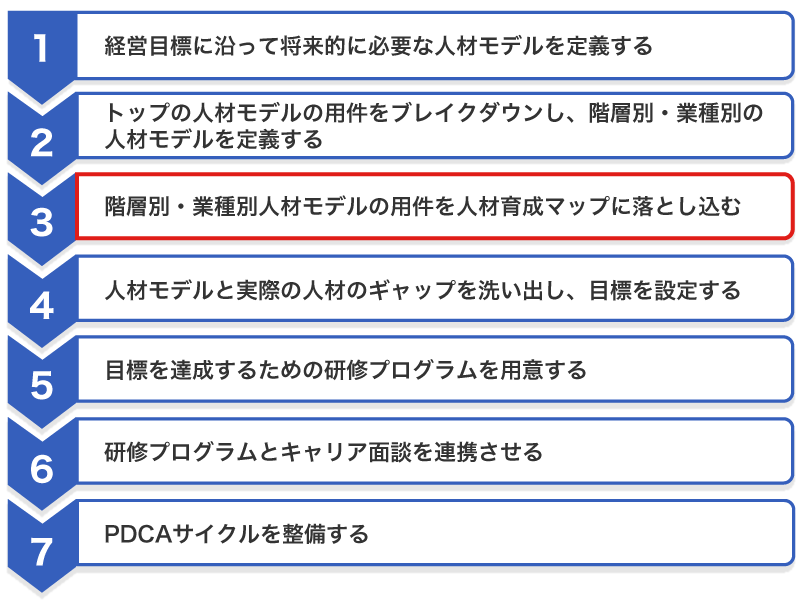

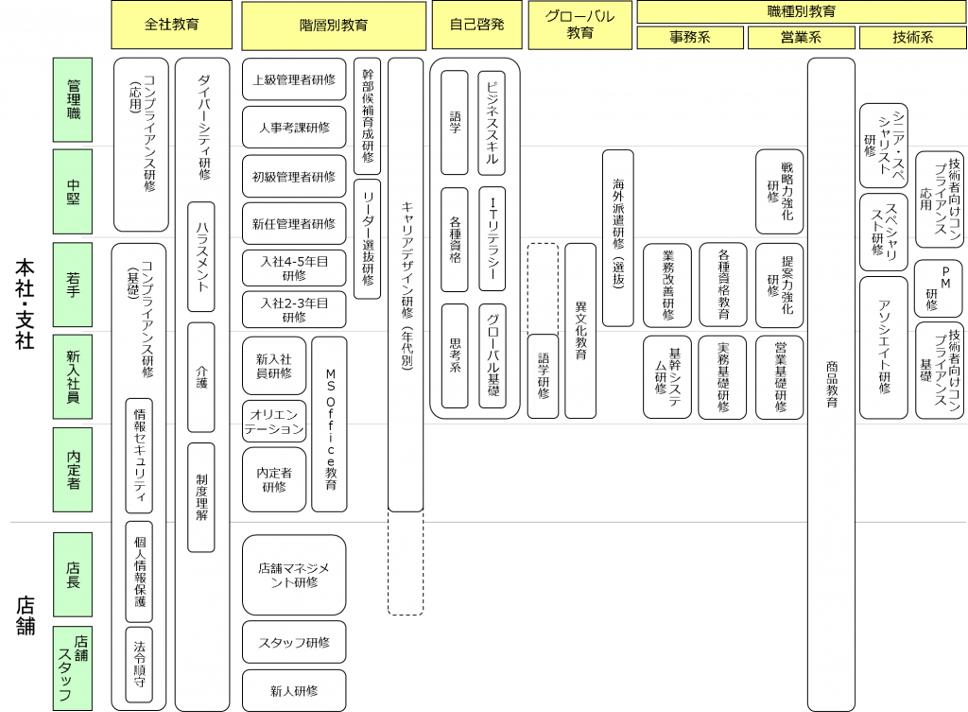

ポイント6. 育成計画・教育体系の整備

6つ目は、育成計画や教育体系の整備です。育成計画や教育体系は、個別具体の施策を展開していくための拠り所です。

人材育成の全体プロセスに照らして見てみましょう。育成計画・教育体系の作成は、(3)に当たります。人材育成の芯となる部分です。(3)がしっかりしていなければ、(4)以降のプロセスで適切な目標設定や研修プログラムの設定が難しく、最終的な人材育成の効果は半減してしまいます。

そのため、効果的・効率的な人材育成には、しっかりとした育成計画や教育体系の作成が不可欠です。

図)人材育成のプロセス

以下に、教育体系のサンプルをご紹介します。

ポイント1から6まで、戦略人事時代の人材育成のポイントを見てきました。

これからの人材育成は、戦略人事の考え方に基づき(ポイント1)、ICT化の推進や最新の教育手法を活用して業務や学習の効率化を図り(ポイント2、3)、本当に人間の手でしかできない、自社の従業員が抱える課題や求められる人材像の見極めに注力する(ポイント4、5)ことが重要になります。

そして、しっかりとした人材育成計画書を作成し(ポイント6)実践すれば、VUCA時代に対応し得る人材育成が可能になるでしょう。

eラーニングを成功させるための具体的な方法を詳しく解説⇒「教育担当がこっそり開くパーフェクトガイド eラーニング大百科」をダウンロードする

関連 ▶ 【サンプル有】人材育成計画の作成手順とポイントを解説

関連 ▶ eラーニングで企業の社員教育はここまでできる!研修マップ付きで活用法を解説

6つのポイントを実践するために必要なこと

上記のポイントを押さえた人材育成を実践していくには、人材開発部門が組織的に改革に取り組んでいく必要があります。ここでは、そのために必要な考え方や姿勢をご紹介します。

まず、戦略人事の推進においては、人材開発部門のミッションや業務の在り方についても再定義が必要です。

人材開発部門の担当者には、決められた施策を推進するだけでなく、企業の戦略とビジネスの現場、双方を見ながら育成計画をかじ取りしていく役割が求められます。一人一人にこのことを認識してもらうための組織づくりが必要です。

同時に、社内における人材育成のプライオリティを上げていく必要があります。人員不足を中途採用で補う手もありますが、自社の経営理念や将来のビジョンをよく理解し、それにのっとって仕事ができる次世代のリーダーや中核人材を得るためには、人材育成の充実は急務です。

これはすなわち、人材開発部門の地位向上ともいえます。経営目標を実現するための人材を育てている部門なのだと、自他ともに認められる存在になることで、改革が進めやすくなるでしょう。

そのためには、経営と現場を理解した上で、人材開発分野の専門的な知識やスキルを身に付け、情報を発信していくことが必要です。新しい技術や教育手法、他社事例などにアンテナを張り、自社に取り入れていく柔軟性を持ちましょう。

「前年踏襲」を優先するよりも、定期的に施策や制度を見直し、社内で挙がった意見も取り入れながら、常に全体をブラッシュアップしていく姿勢が大切です。

21世紀型スキルは、人材開発部門にも求められる能力です。このことを意識し、人材開発部門自体が成長を続けていくことが、世界で戦える企業、それを実現する人材を育てていくことにつながっていくはずです。

「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理! ⇒ ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」について詳しく見る

まとめ

戦略人事の推進、これに伴う人材育成の見直し、教育のICT化、そして新型コロナウイルス対策と、企業の人材育成周りはざわついた状況が続いています。ある調査では、自社の人材育成施策が環境の変化に「対応できていない部分がある」と回答した企業は9割弱に上ります 。

しかし、近年広まりつつある戦略人事の考え方にのっとると、企業の人材育成も変化に柔軟なものでなくてはなりません。

社会状況がどのように変化しても、軸がブレない、かつ、しなやかな自社の人材育成を実現するためのポイントは以下の6つです。

ポイント1. 戦略人事と人材育成をリンクさせる

- 計画段階から経営目標を意識する

- ルーチン業務の負担軽減と、戦略づくりへの注力

- 人材開発担当者の育成

ポイント2. ICT化の推進

- 人材開発プラットフォームの導入

- eラーニングの活用

- データ活用

ポイント3. 教育手法に関するトレンドの把握

- ブレンディッドラーニング

- マイクロラーニング

- アダプティブラーニング

ポイント4. 階層ごとの課題の見極め

- 新入社員

- 中堅社員

- 管理職

- 中途採用社員

ポイント5. 求められる人材像の見極め

- これからは「21世紀型スキル」が重要

「21世紀型スキル」を持つ人材を育成するポイントは以下の通りです。

- アウトプット力を重視した教育

- スピードを意識し、施策の回転を速められる環境づくり

- ICTとエモーション(感情)の相乗効果を狙う仕組みづくり

- スキルや業務の優先順位を明確にし、無駄をなくす

- 個々人の適性を生かした組織づくり

ポイント6. 育成計画・教育体系の整備

この6つのポイントを実践するために必要なことは以下の通りです。

- 人材開発部門のミッションや業務の在り方を再定義する

- 社内における人材育成のプライオリティを上げる

- 人材開発分野の専門的な知識やスキルを身に付け、情報を発信する

- 定期的に施策や制度を見直し、常に全体をブラッシュアップする

予測不能なVUCA時代では、従来型の人事が通用しなくなる部分も増えてきます。経営陣、人事担当者、従業員、全社で戦略人事を実践できる体制をつくり、スピーディかつ柔軟な人事マネジメントを行っていきましょう。

- 一般社団法人 日本経済団体連合会「人材育成に関するアンケート調査結果」p2(閲覧日:2020年10月21日) ↩︎

- ATD2019カンファレンス・レポート(2019/05/24) [4]ハビット(習慣)の重要性の高まり

↩︎

参考)

人材育成を成功させるポイントとは | 大塚商会

https://www.otsuka-shokai.co.jp/media/theme/training/point/

人材育成とは?目的とポイント、問題点をまとめてみた …

https://mag.jws-japan.or.jp/employ/human-resource-development/

人材育成の手法と指導ポイント|自ら行動できる社員を育成

https://www.shain-kyouiku.jp/column/202003/002.html

これからの人材育成とは?自ら動ける社員を育てる方法 …

https://www.knowledgewing.com/kcc/talent-management/blog/2019/01/15/hrd.html

企業を悩ませる人材育成の現状と課題 取り組むべき対策もあわせて解説

https://www.manpowergroup.jp/client/serve/employ/hint/hrd_s01.html

従来の人事業務とはどこが異なる?戦略人事が人事部門へ求める機能とは

https://okan-media.jp/strategic-personnel-affairs/

新型コロナ禍は文明発展の必然?=濱田篤郎の『疫病は警告する』から学ぶ=聖市ビラ・カロン在住 毛利律子

https://www.nikkeyshimbun.jp/2020/200305-61colonia.html