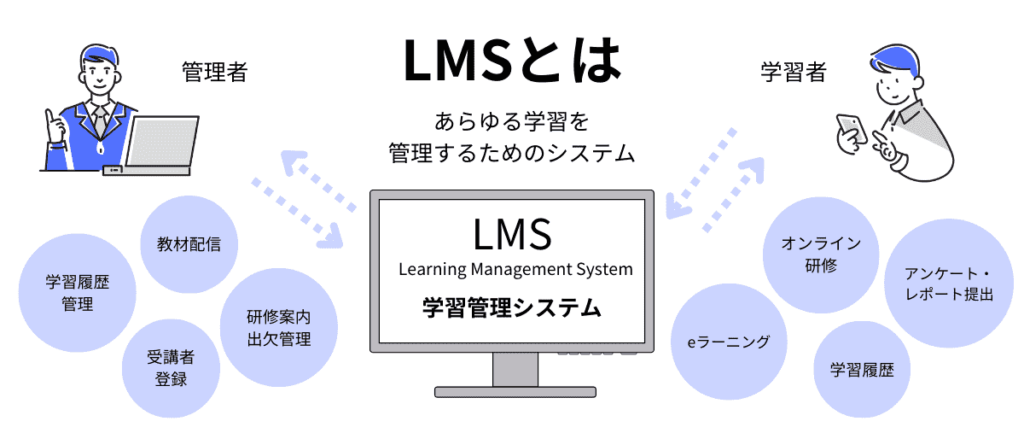

LMSとは「Learning Management System(ラーニングマネジメントシステム)」の略で、日本語では「学習管理システム」と訳されます。

この記事では、LMSの基本的な仕組みからメリット・デメリット、選定時に気を付けたいポイントまで詳しく解説します。LMSの導入を検討する際に、ぜひ参考にしてください。

LMS選定の参考に!比較資料を今すぐダウンロード ⇒ eBook「企業向けLMS徹底比較」を無料でダウンロードする

AIで要約

- LMS(学習管理システム)は、eラーニングや研修を一元的に管理し、効率的な学習運営と進捗把握を実現します。

- 企業は、人材育成の強化や人的資本経営の推進のため、教育効果の向上とデータ活用を目指してLMSを導入します。

- LMS導入にあたっては、コストや必要な機能、サポート体制などを十分に検討することが重要です。

LMS(学習管理システム)とは

LMS(学習管理システム)とは、主に企業や教育機関において、eラーニングやオンライン研修などを実施する際のプラットフォームになるシステムです。

教材コンテンツの配信や学習履歴の管理などが主な機能ですが、スキル管理機能やタレントマネジメントシステムとの連携、社内SNS、教材作成機能など、ベンダーによってさまざまな機能を備えています。(⇒LMSの機能までジャンプして読む)

\LMSで実現できることについて2分でご覧になりたい方はこちら/

LMSの特徴

LMSの特徴は、大きく分けて以下の4つです。

- 教育をオートメーション化できる

- 学習状況が可視化できる

- 学習履歴(データ)を蓄積・活用できる

- あらゆる学習施策の統合管理ができる

教育をオートメーション化できる

従来の研修では、担当者が研修対象者をリストアップし、日程調整や会場の設置、教材準備や当日の出欠確認などを行う必要がありました。

一方、LMSを活用した研修では、担当者は教材や動画をLMSに登録し、条件に合致する従業員に一斉通知で研修案内を送信すれば完了です。あとは従業員が自身の都合のつくタイミングで研修を受講できるため、リソースの大幅な節約が図れます。

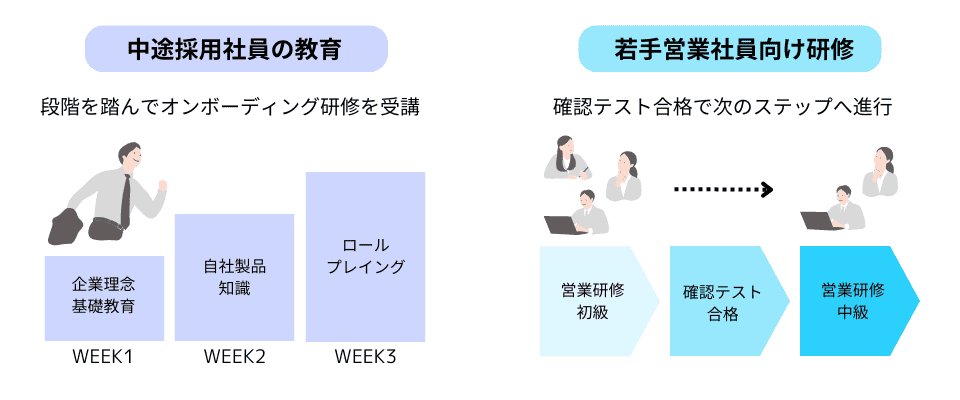

さらに、下記の図のように「中途採用者にオンボーディング研修を段階的に受講させる」「研修後の確認テストに合格したら、次のステップに進行させる」といった教育の自動化も可能になります。

関連 ▶ 研修管理システム導入のメリットとは?脱エクセルで業務効率アップ!

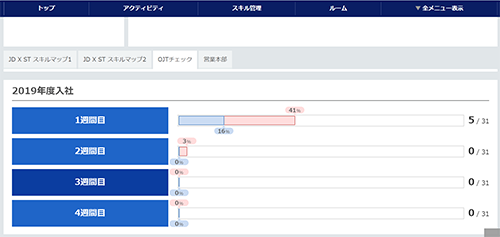

学習状況が可視化できる

LMSでは、各従業員がどの研修をどこまで受講したかが数字で可視化できます。そのため、未修了者へのリマインドや受講後のフォローアップが容易に行えます。従業員側も、自身のスキルアップのために「この分野の学習が不足している」と視覚的に理解できるため、研修へのモチベーションも高まるでしょう。

研修などの進捗状況が可視化できる、CAREERSHIPのOJTチェック画面

学習履歴(データ)を蓄積・活用できる

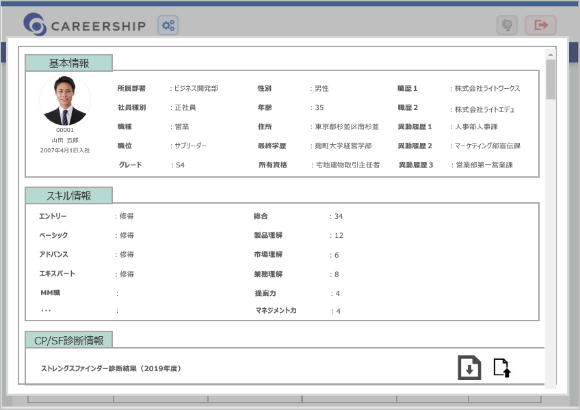

LMSには、従業員ごとに研修の受講履歴や修了テストの成績などの学習履歴を蓄積・管理する機能があります。

安全衛生教育などの法的に義務付けられた必須教育の履歴管理に加え、個別の学習履歴を人材の育成や配置といったタレントマネジメントに活用する取り組みも進んできています。

学習履歴を管理する、CAREERSHIPのキャリアカルテ機能

あらゆる学習施策の統合管理ができる

LMSは、eラーニングだけでなく集合研修や外部講習などの履歴もまとめて管理できます。

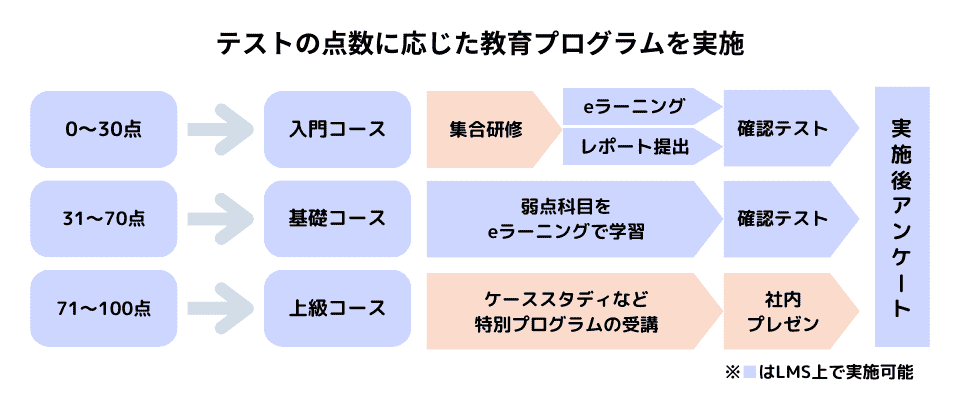

例えば下図のように「テストの点数に応じてeラーニングと集合研修を使い分けたい」といった場合、LMSがあれば教育の手段にかかわらず、まとめて管理することが可能です。

弊社のLMS「CAREERSHIP」のようにコース管理機能がある場合は、eラーニングと集合研修、確認テスト、アンケート提出などをセットにし、条件に当てはまる対象者に自動的に配信することもできます。

LMSを活用した学習施策の例。教育の手段にかかわらず履歴を管理できるため、あらゆる学習施策の記録が可能

さらには、自社の独自教材を簡単に内製できるシステムが組み込まれていたり、タレントマネジメントシステムと連携できたりと、あらゆる学習施策の統合管理に活用できるLMSもあります。

主要なLMSの機能がチェックできる一覧表付き! ⇒ eBook「企業向けLMS徹底比較」を無料でダウンロードする

LMSの機能

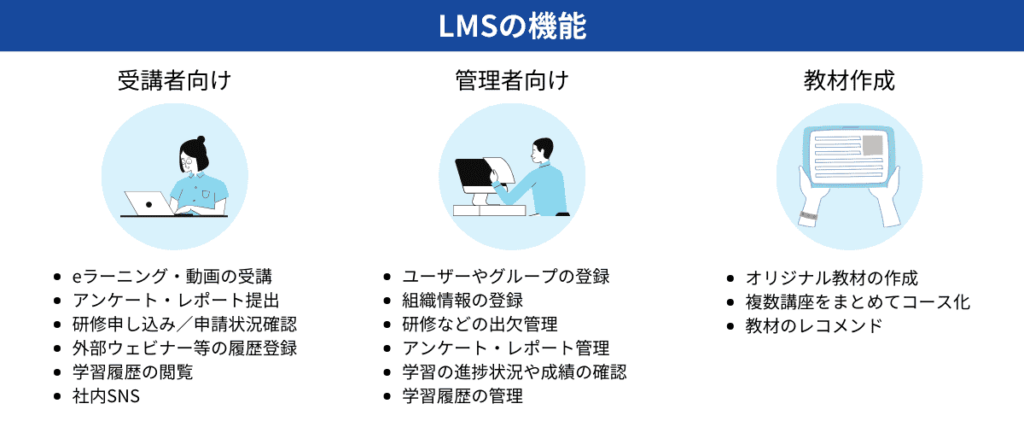

一般的なLMSが搭載している主要な機能を、3つに分けて解説します。

受講者用の機能

LMSの主要機能であり、下記のような受講者のeラーニングをサポートする機能が中心です。

- eラーニング・動画の受講

- アンケートやレポートなどの提出

- 研修の受講申し込みや申請状況の確認

- 学習履歴の閲覧

LMSは学習プラットフォームとして、研修の申し込みから教材の受け取り、研修動画の視聴、研修後のアンケートやレポート提出までをワンストップで行えます。

また、eラーニングに限らず、集合研修の出欠確認や事前資料配布、外部ウェビナーの履歴登録にも活用できます。このほかに社内向けのSNS機能や、LMSによってはスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に対応できるものもあります。

管理者用の機能

LMSの管理者用の機能として、研修の運営管理や進捗管理などの負担軽減につながる仕組みが搭載されています。

- 受講対象となる個人やグループの登録

- 研修の出欠やアンケート・レポートの管理

- 個別の学習進捗状況や成績、学習履歴の管理

LMSを活用することで、これまで担当者の負担になっていた、対象者にその都度メールで研修案内や事後アンケートなどを送る業務を自動化できます。

また、個別の研修の受講状況や成績もLMS内で管理できることから、受講促進の声かけやフォローアップも簡単に行えるでしょう。このほか、LMSによっては掲示板機能や日報機能などを組み込めるものもあります。

教材作成用の機能

管理者用の機能の発展形として、LMS上で教材をまとめたり新たに作成したりする機能もあります。

- 複数講座によるコース設定機能

- 自社のオリジナル教材の作成機能

- スキルセットごとのレコメンド機能

LMSに登録された複数の講座をグルーピングして「管理職1年目研修」「ハラスメント対策研修」などの体系的な学習コースの設定が行えるほか、自社オリジナルの教材をパワーポイントなどから作成する機能もあります。

さらに、LMSによっては、個別のキャリアプランやスキルセットごとに教材をレコメンドする機能も搭載されています。

関連 ▶LMS(学習管理システム)の機能一覧を公開 学習を加速させる便利な仕組みをまとめて解説

LMSとeラーニングの違い

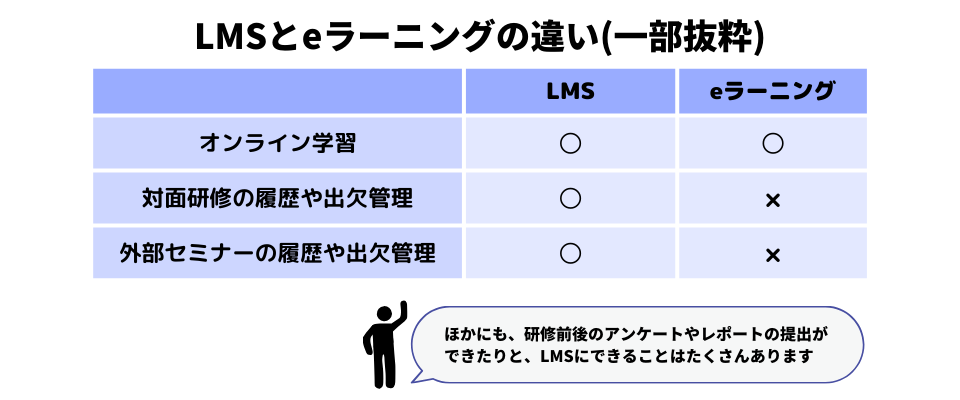

LMSとeラーニングの違いは、「オンライン学習以外の情報を管理できるかどうか」です。

LMSは、eラーニング、オフライン研修や外部セミナーなどの、あらゆる学習履歴を総合的に管理することができます。一方eラーニングは、インターネットを通じて提供されるオンライン学習とその教材をいいます。

一部のeラーニングサービスの中には、LMSと同じように受講者の学習状況や成績を管理できるものもあります。しかし、eラーニングサービスだけでは、オフラインの現場研修や社外で受講した外部セミナーの履歴は管理できません。

そのため、「全体的な研修はA社の教材で、経理の専門的な研修はB社の教材を使いたい」というように複数の教育手段をブレンドしたい場合は、LMSの導入をおすすめします。

関連 ▶ LMSとeラーニングの違い LMSのメリットが大きいケースを解説

1000ID以下限定のお得なLMS!システム・コンテンツ一体型オールインワンeラーニングパッケージ ⇒ CAREERSHIP GROWTHを見てみる

LMSとオンライン研修の違い

オンライン研修とは、ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議システムを利用して行われる双方向型の研修を指します。

受講タイミングを選ばないeラーニングと異なり、オンライン研修では、講師と受講者がリアルタイムで講義を行います。受講者が講師に直接質問したり、グループでディスカッションを行えたりするなど、オンライン研修はeラーニングにはない効果が期待できます。

LMSは、オンライン研修の申し込みや受講状況を管理するプラットフォームの役割を果たします。社内で行うオンライン研修だけでなく、外部セミナーの登録や受講管理もできるため、従業員それぞれの自己研さんのデータを蓄積することも可能です。

企業においてLMSの必要性が増している理由

企業でLMSの必要性が増している背景として、人手不足の深刻化、従業員のキャリア観の変化、人的資本経営への注目の3つが挙げられます。

人手不足の深刻化

日本企業の人手不足は深刻化しており、業務の効率化と人材教育の重要性がますます高まっています。

帝国データバンクが実施した「人手不足に対する企業の動向調査(2025年度1月)」では、正社員の人手不足割合は53.4%と、 高止まり傾向が続いていることが分かりました。

出典)帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)」(閲覧日:2025年3月6日)

こうした状況では、業務を効率化することはもちろん、従業員一人一人のスキルを高め、企業全体の生産性を向上させることが求められます。

そのため、企業の教育を一元管理でき、あらゆる教育施策を効率的かつ効果的に実施できるLMSの重要性が高まっているのです。

従業員のキャリア観の変化

時代の変化とともに従業員のキャリア観も変わり、よりよい環境を求めて転職することは当たり前の時代となりました。そのため、企業は成長できる環境を用意できなければ、従業員に離職されてしまうリスクを抱えています。

これまでのメンバーシップ型の人事制度では、従業員のキャリアは会社都合に左右される傾向がありました。しかし、近年は個人の希望や能力に沿って、企業が従業員のキャリア形成をサポートするという考え方が一般的になりつつあります。

LMSを活用すれば従業員の自律的な学習のサポート、キャリアプランに沿った教育施策の提供などが可能になります。そのため、従業員の成長意欲に応えつつ優秀な人材を育成する環境を用意できるでしょう。

人的資本経営への取り組み

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営の在り方です。

2022年5月に経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」1や、同年6月に厚生労働省が策定した「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」2では、従業員の能力向上への投資が、企業価値の持続的な向上につながると提唱されています。

さらに、日本では有価証券報告書などを発行する上場企業などを対象に、2023年3月期決算から人的資本の情報開示が義務化されました。

LMSを活用すれば「人的資本経営に必要な教育施策の実施」はもちろん、「情報開示に必要なデータの集計」も可能なため、人的資本経営への取り組みに大いに役立ちます。人材育成を管理・支援し人的資本経営をサポートする仕組みとして、LMSはぜひ活用したいシステムといえるでしょう。

主要なLMSの機能を一覧化!貴社に最適なLMSが分かります ⇒ eBook「企業向けLMS徹底比較」を無料でダウンロードする

LMSの3つのメリット

LMSは、以下のようなメリットを企業にもたらします。

人事・人材開発部門の負担軽減

LMSでは教育のオートメーション化により、今まで手作業で行っていた人事・人材開発部門の業務を大幅に効率化・自動化することが可能です。

例えば集合研修の場合、LMSがあれば研修対象者の抽出や案内メール送付、確認テストの実施やレポート・アンケート回収など、手作業で行っていた業務の大半を効率化・自動化することができます。

教育効果の向上

LMSを活用した教育施策を行うことで、教育効果を向上させることができます。その方法として、いくつかをご紹介します。

eラーニング化/動画化

リアルな研修をベースとしている場合、手間がかかり過ぎたり講師によってクオリティが異なったりと、教育を加速させていくハードルがどうしても高くなります。そういった教育をeラーニング化/動画化することで、全ての人が同じクオリティの教育をいつでも何度でも受けることができます。

教材作成機能を持つLMSであれば、パワーポイントのマニュアルや動画素材を簡単にeラーニング化し、配信することができます。また、より発展的に教材制作を行いたい場合は、専門家に自社オリジナル教材の制作を依頼するといった方法もあります。

動画教材もeラーニング教材も作り放題! ⇒ ライトワークスのeラーニング教材作成ツールを詳しく見る

「まなびのプロ」が社員が学びたくなるオリジナル教材を制作! ⇒ ライトワークスのeラーニング教材制作サービスを詳しく見る

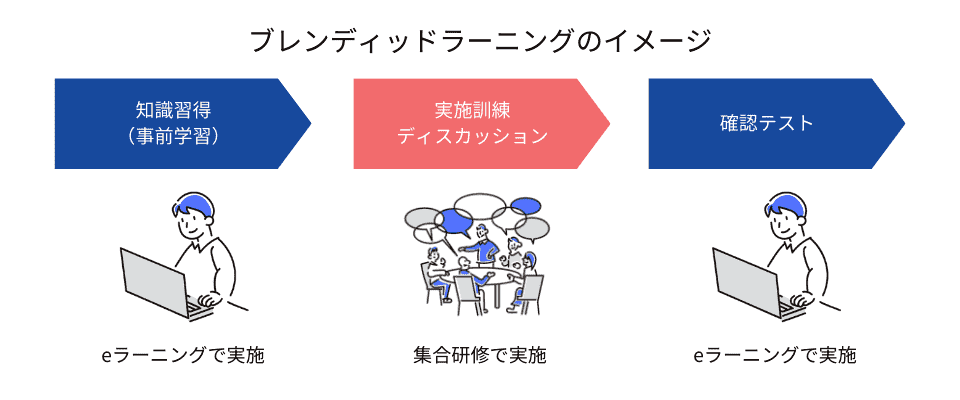

ブレンディッドラーニング

ブレンディッドラーニング(Blended Learning)とは、知識習得やテストなどをeラーニングで行い、ディスカッションや実地訓練などは集合研修で行うという、2種類の学習方法を併用する研修スタイルのことです。eラーニングのみで学習する場合のデメリット「受講者同士の交流が減る」「その場で質疑応答ができない」という点を改善できる有効な教育方法です。

LMSは集合研修もeラーニングも一元的に管理できるため、それぞれの強みを生かしたブレンディッドラーニングが可能です。ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」には複数の教育施策を組み合わせる「コース管理機能」があり、多くの企業がコース管理機能を利用したブレンディッドラーニングを実現しています。

ピアラーニング

ピアラーニングとは、学習者が互いに協力して学び、学びの過程を共有する学習方法のことです。

LMSの中には、限られたメンバーだけが閲覧・投稿できる社内SNS機能が備わっているものもあります。こうした機能を利用することで、研修後のディスカッションやノウハウの共有などをスピーディーに行い、ピアラーニングを実践することができます。

データドリブンな人材開発が可能

LMSにデータを蓄積すれば、従業員一人一人のスキルを可視化し、それぞれに合った教育施策を提供できるようになります。

メンバーシップ型雇用、ジョブ型雇用にかかわらず、社内では職種や階層に応じてクリアすべきスキルセットがあります。各従業員の得意分野・苦手分野がデータでつかめるため、企業としてどのスキルを重点的に伸ばしていくか検討しやすくなり、足りていないスキルを伸ばせる業務にアサインすることも可能になります。

従業員自身が「この先のキャリアのために、何を学べば良いのか」を把握できれば、自律的なキャリア形成にも役立てられるでしょう。

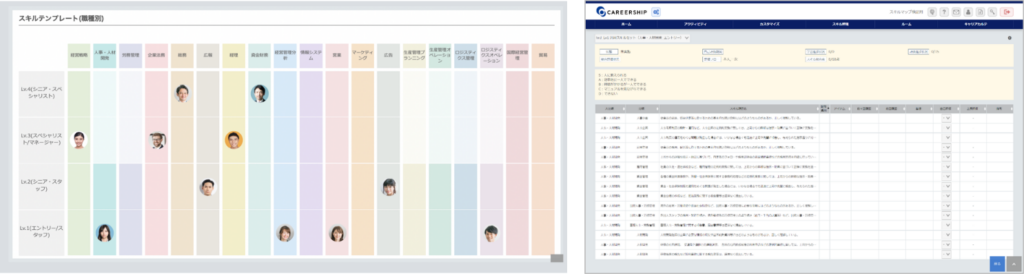

人材開発に活用できる機能として、弊社のLMS「CAREERSHIP」にはスキル管理機能が搭載されています。これは、各ポジションにおいて必要な知識や技能を習得するために、推奨する学習内容をひも付けられる仕組みです。

スキルマップ表記では、自分と他者のスキルを客観的に参照できたり、目指すポジションに求められるスキル項目と学習内容が確認できたりする

スキルマップの活用事例や、CAREERSHIPの実際の画面をご覧になりたい方はこちらをご覧ください⇒【無料ウェビナー開催】30分でわかるCAREERSHIP ~基本操作からスキルマップの活用事例まで~

どんな業種でも汎用的に使うことができる900件以上のスキル項目を掲載! ⇒ スキルテンプレートを無料でダウンロードする

関連 ▶スキルマップとは?導入のコツと作成手順、企業事例を紹介

関連 ▶LMS(学習管理システム)を使うメリットとは? 学習の時系列に添って解説

LMSのデメリット

研修管理が容易になり、データドリブンな人材開発にも使えるLMSですが、やはりデメリットも気になるところ。LMSの導入を検討する際に注意したいのは、さまざまなコストがかかる点です。

イニシャルコストとランニングコスト

LMSの導入には外部の専用システムが必要になるため、導入時のコスト(イニシャルコスト)が発生します。

さらに、LMSは継続的な運用が必要なため、月額費用の負担(ランニングコスト)は避けられません。

ほとんどのLMSは利用人数で費用を算定するため、導入当初は限られた部署で試験的に運用し、効果を確認できた上で全社に展開する方法がお勧めです。

業務上のコスト

LMSの導入には、システムの費用だけでなく、以下のような業務的なコストも伴います。

導入目的や使い方のガイダンス

LMSを効果的に活用するために、導入した目的や使い方を従業員に説明します。マニュアルを提供したり、操作説明会を実施したりする例が多いようです。

自社に合わせたマニュアルの作成

自社独自の組織構造や教育施策に合わせた使い方のマニュアルも必要になります。特にLMSにカスタマイズを加えている場合は、マニュアルがあることで受講者がスムーズに学習することができたり、管理者の操作ミスを防止したりすることに役立つでしょう。

実際の運用で発生する問い合わせ対応

運用開始後の問い合わせに対応できる体制を整える必要があります。問い合わせに迅速に対応できる体制があると、受講者のストレスが減り積極的なLMSの利用につながります。

いずれのデメリットも、LMSの運用が軌道に乗れば負担は軽くなります。ベンダー側でサポート体制を有していることも多いので、まずは相談してみることをお勧めします。

導入後の不安を解消!手厚いサポートでLMS運用を成功に導く ⇒ ライトワークスのサポート体制について詳しく見る

LMSの最新トレンド

近年、LMSは従来の機能に加え、最新のテクノロジーを活用した新しい機能が搭載されるようになってきています。ここでは、LMSの最新トレンドとして注目されているものを紹介します。

パーソナライズ学習

パーソナライズ学習とは、学習者一人一人のスキル、興味、進捗に応じて最適なコンテンツやカリキュラムを提供することです。従来の一律的な学習プログラムではなく、個々のニーズに適した学習体験を提供することで、学習効率・定着率の向上が期待できます。

近年では、AIを活用したLMSの開発も進んでいます。それにより、生成AIを活用した学習コンテンツの生成や、学習履歴と興味関心に基づくレコメンドが可能になるなど、パーソナライズ学習はさらに進化を遂げていくことが予想されます。

自律学習のプラットフォーム化

近年LMSは、学習履歴や人材管理だけでなく「従業員が主体的に学び、成長するためのプラットフォーム」として活用されています。例えばキャリア目標に応じた学習コンテンツの提供、他の従業員と交流・ナレッジシェアできるコミュニティ機能の充実などもその1つです。

「CAREERSHIP」の機能を例に挙げると、目指すキャリアに必要なスキルと、現在のスキルとのギャップが可視化できる「スキル管理機能」、1000タイトル以上の教材がそろうeラーニング受け放題サービス「まなびプレミアム」との連携などがあります。

関連 ▶ 社員の自律学習(自律的学習)を促進するには?「個人任せ」ではない企業の教育支援

マイクロラーニング

短い時間で学習できるマイクロラーニングは、忙しいビジネスパーソンにとって効果的な学習方法です。LMSでは、マイクロラーニングに対応したコンテンツの提供(例:5分間の動画、10個のクイズなど)が進んでいます。

さらに、eラーニング教材のモバイル対応も進んでおり、スマートフォンやタブレットを活用して、隙間時間で効率的に学習するというスタイルが一般化しつつあるといえます。

LXP(ラーニングエクスペリエンスプラットフォーム)との連携

LXPは、日本語にすると学習体験プラットフォームという意味です。従業員が主体的に学習コンテンツを探し、より良い学習体験をデザインすることが可能です。

LMSよりもコンテンツ選択の自由度が高く、自社で利用している情報コンテンツだけでなく、SNSやインターネット検索サイトとも統合できます。

LMSとLXPを連携させると、従業員はより多様な学習コンテンツにアクセスできるようになり、学習効果を高められます。「CAREERSHIP」も、LMSとLXP、双方のメリットを生かした「統合型プラットフォーム」の実現を目指し、一部機能の提供を開始しています。

関連 ▶ LXPとは?LMSとの違いやメリットは?人材育成の最新トレンド紹介

LMSの種類と費用

LMSの多くは、Google ChromeやSafari、Microsoft EdgeなどのWebブラウザから利用できるSaaS型クラウドサービスとして提供されます。ほかにはモバイルアプリ型や、自社サーバーにインストールするオンプレミス型もあります。

企業がLMSを導入するにあたっては、オンプレミス型とクラウド型の2種類から検討するのが一般的です。LMSの費用は、導入形式や種類によって大きく異なります。

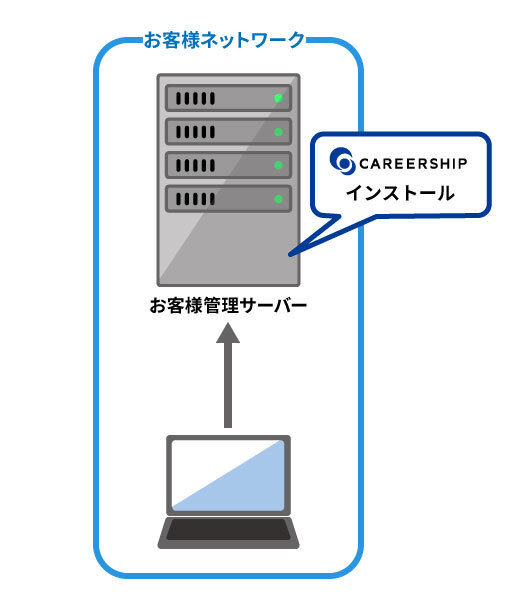

オンプレミス型

オンプレミス型とは、LMSを自社のサーバーにインストールし、社内ネットワーク上で利用するタイプのことです。パッケージ購入型の会計ソフトと似たような仕組みといえるでしょう。

オンプレミス型のLMSでは、サーバーの準備・構築などを行う必要があります。自社のサーバー内でシステムが完結するため、セキュリティの機密性が高いことが特徴です。その反面、構築や開発、サーバーの管理など多くのリソースが必要になる点がデメリットとなるでしょう。

オンプレミス型LMSの費用

オンプレミス型のLMSは、自社サーバーにシステムを構築するため、初期費用が高くなります。仮に1000IDで契約する場合の一般的な費用の目安としては、初期費用が数百万円、運用費用は1カ月当たり10万円前後となります。

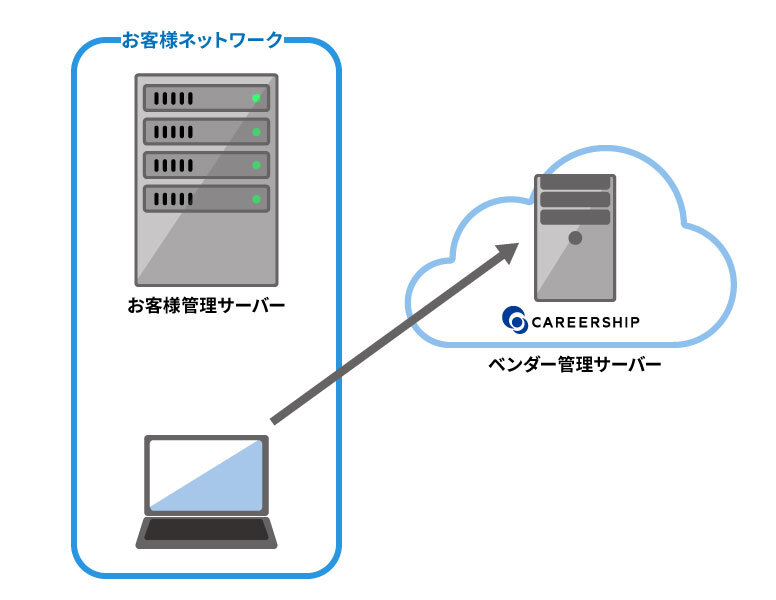

クラウド型

クラウド型は、外部のベンダー側のサーバーにLMSがインストールされ、社内からWebブラウザを使って利用するタイプです。クラウド型の会計ソフトを思い浮かべるとイメージしやすいでしょう。

企業側はインターネットを介してLMSを利用するため、自社でサーバーを準備する必要がなく、契約後に初期設定を済ませればすぐに使用できるのが特徴です。

ベンダーが提供するシステムを使用することが基本となるため、オンプレミス型と比較して自由度が低いサービスもありますが、少ないコスト・リソースで導入・運用ができるため、これからLMSを導入する場合には特別な理由がない限りクラウド型をおすすめしています。

クラウド型LMSの費用

クラウド型LMSは、インターネット経由でサービスを利用する形態のため、初期費用や運用コストを抑えやすいのが特徴です。一般的な費用の目安としては、初期費用が0~20万円程度、運用費用は月額固定型の場合数十万円、ユーザー単価モデルを採用するベンダーでは、1ユーザー当たり月額300~1000円程度となります。

クラウド型LMSは、インターネット経由でサービスを利用する形態のため、初期費用や運用コストを抑えやすいのが特徴です。仮に1000IDで契約する場合の一般的な費用の目安としては、初期費用が0~50万円程度、運用費用は月額固定型の場合5万~20万円、ユーザー単価モデルを採用するベンダーでは、1ユーザー当たり月額200~1000円程度となります。

LMSを費用で比較するのは難しい

前述したLMSの費用はあくまで目安です。LMSの費用は企業規模や利用形態、ユーザー数、カスタマイズなどによって大きく変わるため、要件を絞り込んでみないと算出できません。比較サイトへの費用の掲載の仕方や、掲載有無もベンダーによって異なるため、同じ条件で比較することは難しいといえます。

また、価格の部分は交渉次第というところもあります。最初から価格を条件にしてしまうと、自社に適したLMSが検討から漏れてしまいかねません。まずは「自社の人材育成に必要な条件」を備えたベンダーを絞り込み、情報提供や概算見積を依頼することが近道といえるでしょう。

LMS選定時に確認すべき代表的なポイントをリスト化。RFP(提案依頼書)作成時にも役立つ機能要件リスト ⇒ 「LMS導入検討&選定準備パック」を無料でダウンロードする

関連 ▶LMS(学習管理システム)にはどんな種類があるの? 様々な基準でわかりやすく解説

LMSを選ぶ際の6つのチェックポイント

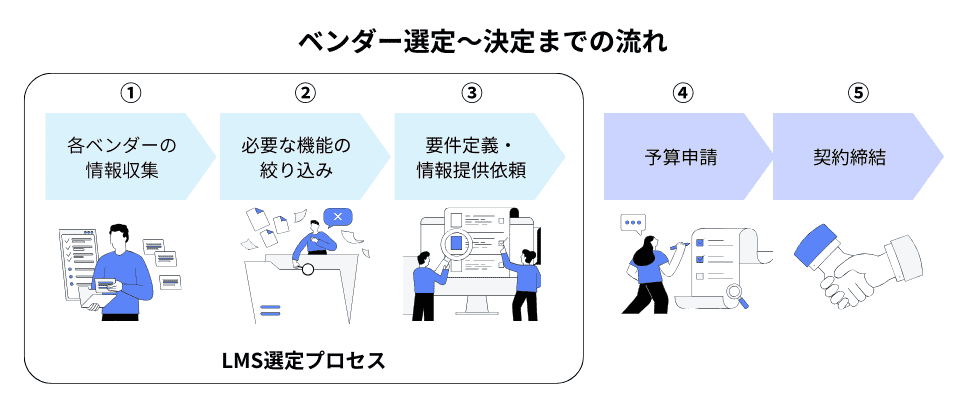

実際に企業がLMSの導入を検討する場合、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。まずベンダー選定までの流れを確認しましょう。

上記のうち、1〜3の段階で役立つLMS選定のチェックポイントは6つです。

- マルチデバイスに対応しているか?

- 自社教材の作成機能はあるか?

- SCORM規格に対応しているか?

- 人事システムとの連携は可能か?

- 自社の用途・目的に合った機能の要件定義は済んでいるか?

- サポート体制は十分か?

1.マルチデバイスに対応しているか?

LMSの導入にあたって、マルチデバイスに対応しているかどうかはまず確認したいポイントです。

タブレットをメインで使用している現場での研修や、隙間時間にスマートフォンで研修動画を視聴したいニーズに応えられるかは、従業員の使い勝手のよさや研修の受講率を上げる決め手になります。

2.自社教材の作成機能はあるか?

LMSを最大限活用するために、自社で作成したパワーポイントやエクセルなどからeラーニング教材を制作できる機能があると便利です。

ベンダーが持つ教材や外部のeラーニング教材にプラスして、自社独自の研修教材を内製している企業は少なくありません。LMS上で研修教材の制作・配信までワンストップで行えば、制作コストの削減と利便性の向上につながるでしょう。

動画教材もeラーニング教材も作り放題! ⇒ライトワークスのeラーニング教材作成ツールについて詳しく見る

3.SCORM規格に対応しているか?

eラーニングには、インターフェースやデータ形式を規定した標準規格があり、現在一般的な企業で使われているeラーニング教材やLMSの多くは「SCORM1.2」または「SCORM2004」に準拠しています。

このSCORM規格によって、コンテンツとプラットフォーム間のデータのやりとりに互換性が確保されます。1つのLMS上で異なる企業のeラーニング教材を管理できる上、LMSを途中で乗り換える場合でも、それまでの受講者の学習履歴や内製した教材を引き継ぐことが可能です。

将来的にLMSを変更する必要が生じた場合への備えにもなりますので、SCORM規格への対応は必ずチェックするようにしましょう。

関連 ▶SCORM(スコーム)とは? LMS(学習管理システム)や教材との関係、注意点を解説

4.人事システムとの連携は可能か?

各従業員の研修履歴を管理するLMSは、その性質上、人事システムと同じ従業員データを持っていなくてはなりません。

従業員の異動や採用、大規模な組織改変などがあった際、LMS側でも遅滞なくユーザー情報が更新されていないと、導入研修すらままなりません。自社の人事システムと導入予定のLMSが連携できるかは、必ず確認しておきたいポイントです。

5.自社の用途・目的に合った機能の要件定義は済んでいるか?

上記のほか、従業員のスキルを一元管理して人材の育成・活用に役立てるタレントマネジメント機能や、個別のキャリアプラン策定に役立つキャリアマップ機能などを備えているLMSもあります。

自社の用途・目的に合った機能を洗い出し、導入候補のLMSに求める機能の要件定義を行いましょう。

なお、LMSのイニシャルコストやランニングコストは、同一LMSでも組み込む機能や使い方によって大きく変わります。要件定義はできる限り詳しく行い、複数ベンダーに見積もりを取る際は同一要件で比較すると検討しやすくなります。

RFP(提案依頼書)作成時にも役立つ!LMS選定時に確認すべき代表的なポイントをExcelでリスト化しました。⇒「LMS導入検討&選定準備パック」を無料でダウンロード

関連 ▶LMS(学習管理システム)の使い方を詳しく解説 活用事例・豆知識付き

6.サポート体制は十分か?

LMSを導入して社内に定着させるためには、ベンダーからのサポートが欠かせません。導入にあたってどのようなサポートが受けられるのか、導入支援の内容や直接対応の有無、導入後のフォローアップ、対応時間などを確認しておきましょう。

ライトワークスでは、専門チームが手厚くサポートします ⇒ ライトワークスのサポート体制を見る

関連 ▶LMS(学習管理システム)の選び方〔ベンダー比較表サンプル付〕

下記コラムでは、LMSベンダーである当社がお客様からよくいただくご質問をリストアップしています。LMSを選ぶにあたってベンダーに確認すべきことが知りたい方は、こちらを参考にしてください。

関連 ▶LMS(学習管理システム)の導入前 ベンダーにすべき19の質問【回答付き】

LMSを導入・活用している企業事例

弊社のLMS「CAREERSHIP」を導入・活用している企業事例をご紹介します。

アサヒグループジャパン株式会社:社内システム集約にLMSを活用

アサヒグループジャパン株式会社では、社員教育の効率化と質向上を目的として、LMS「CAREERSHIP」を導入しました。「CAREERSHIP」をベースとしたポータルサイト「Career Palette」を構築し、従業員一人一人のニーズに合わせた情報発信と学習機会の提供を実現しています。

同社では、集合研修の事前学習としてeラーニングで理解度チェックテストを実施したり、新入社員のOJTにおける到達度を先輩社員が「Career Palette」上で把握しながら指導したりすることで、効果的な人材育成を促進しています。

また、各部門からの要望を受け、部署ごとに使っていた別々のシステムを「Career Palette」に集約。使い勝手が良くなり、管理運用者のコスト削減にもつながりました。

| 導入前の課題 | ・eラーニングの利用率が低く、従業員3200人に対し月間わずか500PVの閲覧しかなかった ・LMSを発展的に使うことができていなかった |

| 導入後の効果 | ・システムのリプレイスにより利用率が12倍に拡大し、従業員の認知度が高いLMSとなった ・従業員のキャリア形成を支援できるシステムに進化した ・部署ごとに使っていた別々のシステムを集約することができ、コスト削減につながった |

2018年にeラーニングシステムを一新すると、月平均PVは12倍に拡大。なぜ、そのような利用率の拡大が実現できたのでしょ…

株式会社イトーヨーカ堂:LMS導入でパートナー教育を実現

株式会社イトーヨーカ堂では、全従業員への平等な教育機会提供とeラーニング受講率向上を目的として、LMS「CAREERSHIP」を導入しました。ベトナム人技能実習生向けに作成した教材や、全従業員向けの接客応対スライドなどを「CAREERSHIP」上で配信し、本部社員・パートナー社員を含めた全従業員がeラーニングを受講できる環境を構築しています。

また、メールアドレスではなく社員番号で登録できるLMSの特性を生かし、パートタイマーやパートナー社員も含めた全従業員に対し、分け隔てない教育を実現しています。

| 導入前の課題 | ・パートタイマーを含めた全従業員に、平等な教育機会を提供することが難しい状況だった ・研修は対面式で行っていたため、遠方からの参加が難しいという課題があった ・働く環境によって、教育格差が生じてしまうという課題があった |

| 導入後の効果 | ・eラーニング受講率96%超えを達成した ・ID登録が即時反映されるようになり、運営管理が効率化された ・オンラインでの技術教育の確立と、指導者側の自律的行動の促進につながった |

人々の暮らしに、食料や日用品などの買い物は切っても切り離せません。コロナ禍によって、1カ所で買い物を済ますこと…

株式会社タカラトミー:11カ国・8言語のコンプライアンス教育にLMSを活用

タカラトミーグループでは、海外拠点を含めグループ全体にコンプライアンス方針や行動規範を伝えることを目的として「CAREERSHIP」を導入しました。

同グループは具体的な行動規範として「タカラトミーグループビジネス行動指針(COBC:Code of Business Conduct)」を定めています。これに基づいて行動基準などを学び、コンプライアンスの重要性を周知徹底するための「COBC研修」を、多言語のeラーニング教材や集合研修といった形式で提供し、世界中の従業員が共通認識を持ってコンプライアンスについての理解を深める体制を整えています。

「CAREERSHIP」の機能を活用し、上記の研修以外に、法令知識を効率良く学べるeラーニングの提供やメルマガ配信などの情報発信、アンケートなども行っています。特にアンケートは頻繁に実施して従業員の意見を収集し、コンプライアンスを根付かせるための活動に生かしています。

これらは内部統制・監査部の3人を中心に運用されており、少人数で海外拠点を含めた全社的なコンプライアンス教育強化を実現しました。

| 導入前の課題 | コンプライアンス方針や行動規範を、国内だけでなく海外のグループ企業にも浸透させる必要があった |

| 導入後の効果 | ・11カ国・8言語での配信をわずか3人で運用できるようになった ・少人数での運用で、海外拠点も含めグループ全体に効率的な学習の場の提供を実現した |

タカラトミーグループでは、LMS(学習管理システム)を活用してグループ全社員との繋がりを構築し、個々の社員がコンプライア…

株式会社ヤマハミュージックジャパン:LMSで企業内大学を設立

株式会社ヤマハミュージックジャパンは、LMS「CAREERSHIP」を活用して企業内大学「ヤマハミュージックアカデミー」を設立しました。従業員一人一人の「学びたい」というニーズを重視し、各従業員が培ってきた「カン・コツ・ツボ」を「教え合い学び合う」仕組みを構築することで、組織全体の能力向上を図っています。

特徴として、教材作成ツールを活用して講座の内製化を促進し、従業員が講師に挑戦しやすい環境を整えている点が挙げられます。

「eラーニング教材作成ツールeStudio」を活用することにより、専門知識がなくても簡単に教材を作成できるため、講座を作るハードルが下がり、多くの従業員が講師としてチャレンジ・活躍しています。

| 導入前の課題 | ・組織開発を目的とした人材開発プラットフォームが必要だった ・チャレンジする風土の醸成に向けて、教育研修カリキュラムを整備・展開する必要があった |

| 導入後の効果 | ・4学部・18学科を持つ企業内大学を開校し、複数の専門性を持つ人材の育成を促進した ・講座の内製化により、全国の現場に散らばるナレッジを「教え合い学び合う」場を形成した ・従業員が主体的に学び、成長できる環境を構築し、組織全体の活性化に貢献した |

⼈的資本経営やキャリア⾃律、⾃律的⼈材育成が求められる近年、企業内⼤学への注⽬が集まっています。 楽器・音響機…

LMSの選定で迷っていませんか?貴社に最適なLMSが分かります ⇒ eBook「企業向けLMS徹底比較」を無料でダウンロードする

まとめ

LMSは、主に企業や教育機関において、eラーニングやオンライン研修などを実施する際のプラットフォームになるシステムです。

LMSによって実現可能なことは大きく4つです。

- 教育をオートメーション化できる

- 学習状況が可視化できる

- 学習履歴(データ)を蓄積・活用できる

- あらゆる学習施策の統合管理ができる

一般的なLMSが搭載している主要な機能は、次の通りです。

●受講者用の機能

- 教材や動画の受講/申し込み

- アンケートやレポートなどの提出

- 受講申し込み状況や学習履歴の管理

●管理者用の機能

- 受講対象となる個人やグループの登録

- 研修の出欠やアンケート・レポートの管理

- 個別の学習進捗状況や成績、学習履歴の管理

●教材作成用の機能

- 複数講座によるコース設定機能

- 自社のオリジナル教材の作成機能

- スキルセットごとのレコメンド機能

このほか、LMSによっては、個別のキャリアプランやスキルセットごとに教材をレコメンドする機能も搭載されています。

LMSとeラーニングの違いは、オンライン学習だけでなくオフラインの現場研修や社外で受講した外部セミナーの履歴を含め、あらゆる学習履歴を総合的に管理できるプラットフォームである点です。

企業にLMSが必要とされる理由は以下の通りです。

- 人手不足の深刻化

- 従業員のキャリア観の変化

- 人的資本経営への取り組み

LMSは以下のようなメリットを企業にもたらします。

- 人事・人材開発部門の負担軽減

- 教育効果の向上

- データドリブンな人材開発が可能

一方、LMSのデメリットとしてイニシャルコストとランニングコストがかかる点に注意が必要です。また、業務的なコストには次のようなものがあります。

- 導入目的や使い方のガイダンス

- 自社に合わせたマニュアルの作成

- 実際の運用で発生する問い合わせ対応

LMSの最新トレンドとしては、下記をご紹介しました。

- パーソナライズ学習

- 自律学習の促進

- マイクロラーニング

- LXP(ラーニングエクスペリエンスプラットフォーム)との連携

LMSの選定にあたって確認すべきポイントは次の通りです。

- マルチデバイスに対応しているか?

- 自社教材の作成機能はあるか?

- SCORM規格に対応しているか?

- 人事システムとの連携は可能か?

- 自社の用途・目的に合った機能の要件定義は済んでいるか?

- サポート体制は十分か?

LMSを導入・活用している企業事例としては、下記の4社をご紹介しました。

- アサヒグループジャパン株式会社:社内システム集約にLMSを活用

- 株式会社イトーヨーカ堂:LMS導入でパートナー教育を実現

- 株式会社タカラトミー:11カ国・8言語のコンプライアンス教育にLMSを活用

- 株式会社ヤマハミュージックジャパン:LMSで企業内大学を設立

LMSを導入することで、人事部門の負担を軽減しながら効果的な人材育成施策を実施できるようになり、人的資本経営の推進にもつながります。従業員の能力向上への投資として、LMSはぜひ活用したいシステムといえるでしょう。

- 経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~人材版伊藤レポート2.0~ 令和4年5月」(閲覧日:2022年12月26日) ↩︎

- 厚生労働省「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定しました,『厚生労働省』(閲覧日:2022年12月26日) ↩︎

参考)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング「企業人事部門アンケート 「ジョブ型雇用の実態調査」の 結果概要」, 2021年11月16日, https://www.murc.jp/library/report/cr_211116/ (閲覧日:2023年1月23日)

エン・ジャパン株式会社「『エン転職』1万人アンケート(2021年8月)「ジョブ型雇用」実態調査」, 2021年8月6日, https://corp.en-japan.com/newsrelease/2021/26845.html (閲覧日:2023年1月23日)